Inés Fernández Moreno

Aquella noche, las calles de Parque Chas me recordaban más que nunca el cementerio de La Chacarita. Esas módicas casitas de la calle Berlín o Varsovia, de ventanas estrechas y muros grises, se correspondían indudablemente con aquellas bóvedas de mármol y piedra del cementerio vecino. Unas casas un poco más reducidas al fin y al cabo, un poco más silenciosas, pero esencialmente iguales. Bóveda o casita, allí estaba la misma orgullosa clausura de la propiedad privada, el mismo persistente deseo de jardinete delante, de cantero florido, la misma respetuosa interdicción en el umbral. Hasta los enanitos de jardín y los perros de terraza mantenían su parentesco con ciertas figuras de vírgenes o de ángeles guardianes en lo alto de los mausoleos.

Admito que yo estaba deprimido.

Hacía pocos días que me había quedado sin trabajo y los brasileros nos ganaban uno a cero en la Copa América. Así me lo había dicho durante todo el primer tiempo la voz impiadosa del relator. Y así me lo seguía diciendo, a través del walkman, en los comienzos del segundo. Por eso, tal vez, aquella nube de pensamientos fúnebres se las arreglaba para trabajarme el ánimo, en segundo plano, pero en una unívoca dirección de melancolía y derrota.

Llegué hasta la avenida Triunvirato en busca de un quiosco abierto para comprar cigarrillos y me detuve frente a la vidriera de una casa de artículos para el hogar.

Un grupo de seis o siete hombres seguía las alternativas del partido a través de varias pantallas encendidas. Siempre me ha producido cierta desazón ver a esos solitarios, es fácil imaginarlos con hambre, con frío, sometidos a un deseo que se conforma con las migajas del confort. Pese a todo, en medio del abandono y la luz mortecina de la avenida, el grupo resultaba una isla esperanzada de humanidad.

Me paré detrás de todos y me dejé magnetizar como ellos por las imágenes mudas de la pantalla. Yo tenía la dudosa ventaja del sonido, con la voz del relator puntuando el movimiento de los jugadores. Es decir: los errores de nuestra Selección y el avance avasallante de los brasileros.

Súbitamente las luces parpadearon, las pantallas dejaron ver un último destello luminoso y después se oscurecieron por completo, dejándonos desconsolados y boqueando como cachorros a los que hubieran arrancado de su teta. No sé por qué razón, tal vez porque yo era el que había llegado último, todas las caras se volvieron hacia mí. Levanté los hombros, un poco desconcertado.

–Se debe haber cortado una fase, aventuré.

Me siguieron mirando. Yo de electricidad, sabía poco y nada. ¿Qué querían de mí?

Vamos, hombre, aclaró por fin un viejo de boina gris, diga usté, que está conectado, cómo va el partido.

Todos hemos tenido, de chicos, la fantasía de ser relatores de fútbol, todos hemos intentado alguna vez alcanzar la portentosa velocidad necesaria para seguir la carrera de una pelota y la de los jugadores tras ella. No lo niego. Pero verme lanzado así a relator, de buenas a primeras, era otra cosa.

Algunos avanzaron un paso hacia mí, no supe entonces si en actitud amenazante o más bien como buscando una mejor ubicación. Los miré. Vi en primer plano a un muchachito ojeroso envuelto en una bufanda verde, a un morocho corpulento de campera de cuero, a un hombre rubio de cara gastada con el diario doblado bajo el brazo... Eran hombres abatidos, lo suficientemente castigados por los políticos, por la falta de trabajo, de esperanzas, por la torpeza de nuestra Selección y ahora, además, por ese corte inesperado que los dejaba otra vez afuera del partido.

Era un deber solidario agarrar esa pelota.

Empecé tímidamente a reproducir las palabras del relator.

“...recibe la pelota Aldair... Aldair para Ronaldo... sigue Ronaldo... sotana para el Tulu... ¡qué bien la hizo Ronaldo!... pasa mitad de cancha... pelota para Romario que está habilitado... se viene Romario... ¡ay, ay, ay!... ¡¡peligro de gol...!!”

Apenas iniciado el relato pude notar cómo las palabras, entumecidas al principio, se daban calor unas a otras, cómo se volvían resueltas y hasta temerarias –ya me lo había comentado un amigo que estudiaba teatro, la voz emitida públicamente se anima de otra fuerza, se enamora de su propio arrullo y termina haciendo su propio juego.

Fui casi el primer sorprendido cuando en lugar de cantar el poderoso gol de Romario con el que Brasil se ponía dos a cero, desvié unos centímetros la pelota en el aire y la hice pegar en el travesaño.

“...pega la pelota en el travesaño... –dije–, increíble, señores –agregué–, increíble... Argentina se salva por milagro de un nuevo gol brasilero.”

Mi tribuna suspiró aliviada y yo seguí adelante, sin vacilaciones.

“...viene el Zurdo... toca para Angelini... Angelini para Pedrete... Pedrete para Gonzalito... Gonzalito... Gonzalitoooo...”

La ofensiva argentina hubiera continuado limpiamente su avance si no fuera por Quindim, el central brasilero, un mulato descomunal que traba con Gonzalito, gana firme en la línea de fondo, y pone un pelotazo en el área argentina.

No resultó igual de fácil desviar la dirección en que rodaban mis palabras.

De manera que digo: “...Quindim traba fuerte abajo... tropieza, cae y sigue Gonzalito... ahora nadie lo para... se viene el mano a mano... tira Gonzalito y... ¡gooool! ¡¡¡gooooooooooool de Argentinaaaa!!!!... –canto– que se pone uno a uno con los brasileros... ¡¡¡Graaaande, Gonzalito!!!”, –apunto, ganado sinceramente por la euforia del empate.

Mi tribuna salta de alegría. El grito crece hasta estremecer la impávida quietud de Triunvirato.

El jubilado se saca la boina gris y la agita en un arco enorme, como si quisiera saludar con ella al universo entero. El pibe ojeroso de la bufanda se abalanza sobre la espalda del morocho, que lo agarra de las piernas y le hace dar varias vueltas a caballito. Más atrás un grupo de tres o cuatro se abraza y salta rítmicamente. Yo mismo corro hacia la esquina con los brazos en alto. Un motociclista, contagiado por el entusiasmo, se detiene en el semáforo y hace sonar su bocina.

El festejo se silencia apenas retomo el relato, pero persiste en los ojos brillantes y la actitud expectante del grupo.

Con un vértigo de angustia entiendo que todo ha quedado ahora en mis manos, en mi voz. Que puedo hacerlos caer nuevamente en el desconsuelo o hacerlos vivir momentos de gloria.

El frío se ha vuelto más penetrante y desde las pantallas de la casa de electrodomésticos me llega, como una advertencia, un guiño de luz.

Empiezo a desplazarme por Triunvirato hacia La Haya. Y ellos detrás de mí, siguiendo el hilo tenso de mi voz que consigna cada vez con mayor profesionalismo el increíble vuelco de la Selección argentina en el segundo tiempo.

Me basta con corregir apenas al relator. Cuando habla del avance seguro “de los brasileros”, digo “de los argentinos”; cuando dice “Bertotto se durmió en el pase”, digo “Branquinho se durmió”; cuando dice “uhhh, qué gol se comió el arquero argentino”, digo “uhhh, qué gol se comió el carioca”.

Una pareja que se besa lentamente en La Haya se suma a la hinchada. Un ciruja nos saluda con su linterna y echa a rodar su carro detrás del grupo. Un hombre que pasea dos perros salchichas por las veredas de Berlín empieza a seguirnos. Una mujer desmelenada, en pantuflas, corre por Varsovia y nos alcanza. Dos pibes que están fumando un porro en Amsterdam, también. Como en el flautista de Hamelin, el despliegue armónico y consistente de la Selección argentina resulta una música irresistible.

Llegamos al fin a la plaza Éxodo Jujeño. Aunque el verano ya ha quedado atrás, hay en el aire un recuerdo de jazmines. Dejo entonces de escuchar al relator, a aquel que sólo me hablaba a mí, con la voz soberbia y estridente de quien se cree dueño de la verdad. No lo necesito. Me irrita con su voz chabacana y sus goles mentirosos. Ellos, los de mi grey, sólo escuchan mi voz, ven a través de mis palabras, se elevan y gozan y temen pero sólo para volver a gozar porque, como nunca, la acción se ajusta a una estrategia inteligente y rigurosa: los delanteros atacan, los defensores defienden, los arqueros atajan.

Los errores brasileros, en cambio, se multiplican.

Equivocan los pases, se comen los amagues, se arman mal en la línea de fondo, erran dos penales imperdibles...

El equipo argentino se perfecciona, se vuelve imaginativo, deja jugadas –un caño, un taquito, un gol de media cancha– que podrán recordarse por años. Los goles, en esa fiesta de grandeza, son casi lo de menos y llegan con asombrosa puntualidad. Ganamos cinco a uno.

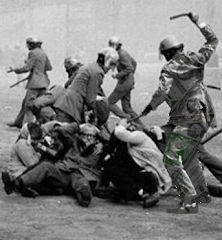

Ni la niebla que desciende sobre el parque, ni la pobre claridad de los faroles, logran opacar la alegría. Por el contrario, les confieren a los abrazos, a las camperas y las bufandas desplegadas, a las manos que se agitan, a los que caen de rodillas, se santiguan y se besan y cantan y bailan, una dimensión de misteriosa epopeya.

Parque Chas es territorio liberado, y lo ha sido por la vibración de mis palabras, por las imágenes que ellas han convocado frente a todos aquellos ojos.

La hinchada por fin se dispersa lentamente. Yo camino a la deriva. Voy como entre nubes, agotado, pero sereno y orgulloso.

Una lucecita, como una boya, me guía hasta el quiosco de Gándara y Tréveris, que ahora está abierto.

–Antes no estaba abierto –le comento al quiosquero.

–Las cosas cambian –me dice con filosofía–. ¿No vio acaso cómo terminó el partido?

Lo dice con una sonrisa que bastaría para iluminar el barrio entero.

–Todos lo vieron –digo yo, tratando de recordar su rostro entre los hombres de mi hinchada.

Después le cabeceo un saludo y sigo mi camino.

Lanzo hacia el cielo una bocanada de humo que se prolonga en una nube tenue de vapor. En el techo de una casita gira locamente una figura oscura. Es una veleta. Un perro de azotea. Un ángel que festeja el milagro de Parque Chas.

De Milagro en Parque Chas, 2004