La palabra “narración” viene del latín “gnarus”, que a su vez viene de una raíz sánscrita, “gnâ”, que significa “conocer”; “gnarus”, en latín, es “conocedor, experto”. O sea que, desde la etimología, “narración” tiene que ver con conocimiento y experiencia. Podemos ensayar las maneras de vincular los términos: podríamos decir que la narración se relaciona con el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia, o bien que la narración tiene que ver con el conocimiento que se transmite de la experiencia. Ambas relaciones son válidas para pensar la narración, ya que no se trata solamente de un tipo de discurso o de una determinada configuración de los textos, sino de un modo particular de organizar el pensamiento y el conocimiento.

Para Hayden Whit, que analiza el discurso de la Historia, la modalidad narrativa es, por una parte, universal (en todas las culturas hay narración) y, por otra, es la forma más antigua de organizar el conocimiento, anterior a la ciencia, que depende de la escritura. La narración se remonta al pasado oral. No hay cultura que no organice el conocimiento en forma narrativa y no lo transmita a través de relatos.

En Actos de significado, el psicólogo Jerome Bruner plantea que los seres humanos interpretamos las acciones, los comportamientos, la manera narrativa. Esto es parte del sentido común o de lo que él denomina “psicología intuitiva”. ¿Qué quiere decir? Los seres humanos pensamos nuestra propia vida de manera narrativa, la pensamos como un relato que va cambiando con el tiempo, y también pensamos narrativamente las vidas de los demás. Todos creemos que las personas se mueven impulsadas por deseos y por creencias que las llevan a actuar de determinada manera y que están relacionadas con el medio en que se mueven. Si se da algún tipo de desfasaje entre los deseos, las creencias que manejan las personas y el medio, se tiende a interpretarlo como locura o, en todo caso, se tiende a elaborar un relato que lo explique o dé razones de ese comportamiento. Según Bruner, pensamos que los deseos que tienen las personas guardan coherencia entre sí, es decir, que no deseamos o creemos cosas contradictorias, y cuando surge algún tipo de contradicción que rompe esa coherencia, se hace necesario, nuevamente, un relato que dé razones de ella. Dentro de esa psicología intuitiva de la que habla Bruner, las personas son pensadas como actores o sujetos que actúan movidos por metas u objetivos, que se valen de instrumentos para alcanzar esos objetivos y que, en su trayecto, deben vencer obstáculos que les presenta el medio. Se trata de una representación narrativa de las acciones humanas. Los actores, las acciones, lo objetivos, los instrumentos, el medio en el cual se mueven, son componentes básicos de la estructura narrativa.

La narración oral

Vladimir Propp, en su estudio de los cuentos tradicionales rusos, encuentra que en todos ellos se repite la misma estructura. Esa estructura está compuesta por treinta y nueve funciones que constituyen el esqueleto básico del cuento. Siempre hay un protagonista que parte de su aldea, de su hogar, en una misión o meta; en el trayecto, tiene que superar una serie de pruebas, para lo cual recibe la ayuda de un instrumento mágico; se enfrenta con un oponente, es decir, un personaje que persigue objetivos opuestos a los suyos, y sale victorioso; finalmente, regresa a su hogar o a su aldea convertido en héroe y, por lo general, contrae matrimonio. Esa estructura básica se repite en todos los cuentos rusos de tradición oral, facilitando la memorización de las historias.La estructura esquemática de los cuentos tradicionales favoreció su conservación y su transmisión, convirtiéndolos en la literatura privilegiada para los niños. Durante mucho tiempo, la literatura infantil recurrió muy frecuentemente a esos cuentos maravillosos, cuentos de Según Propp, esa estructura es la huella, el recuerdo de un antiguo ritual, el rito de la iniciación de los jóvenes que entraban de la casa paterna y de la aldea y llevado al bosque, donde debía permanecer solo varias jornadas, sometido a una serie de pruebas muy duras; para ayudarlo a superar esas pruebas, se le entregaban algunas armas. Si el joven salía victorioso, se transformaba en hombre y podía portar armas, regresar a su aldea y contraer matrimonio. Se puede ver con claridad la vinculación entre este tirual y algunas de las funciones que Propp identifica en el cuento de tradición oral: la partida del héroe, las pruebas y la donación del auxiliar mágico, la vuelta y el casamiento. Según Propp, una vez que el ritual de iniciación fue abandonado, permaneció su recuerdo en la estructura del cuento.

La estructura esquemática de los cuentos tradicionales favoreció su conservación y su transmisión, convirtiéndolos en la literatura privilegiada para los niños. Durante mucho tiempo, la literatura infantil recurrió muy frecuentemente a esos cuentos maravillosos, cuentos de hadas que contaban las madres y abuelas; hasta que, en la década de 1960, se empezó a cuestionar la conveniencia de esas historias para los chicos. El motivo era la alta dosis de crueldad y de violencia que tenían. Se inició, entonces, la polémica, con argumentos a favor y en contra, de hadas, ogros y princesas. Sin embargo, las versiones de los cuentos tradicionales que llegaron a los niños –las de los hermanos Grimm y Charles Perrault– ya estaban expurgadas de una buen cuota de morbosidad y violencia. El historiador Robert Darnton, en “Los campesinos cuentan cuentos”, compara versiones de los cuentos de hadas, entre ellas las versiones orales de los campesinos franceses de los siglos XVII y XVIII. Darnton destaca el nivel de violencia, crueldad y sexo que aparece en esas versiones campesinas, a diferencia de las que han llegado hasta nosotros. Esta es la “Caperucita roja” que se narraba en la campiña francesa en el siglo XVII:

Había una vez una niñita a la que su madre le dijo que llevara pan y leche a su abuela. Mientras la niña cantaba por el bosque, un lobo se le acercó y le preguntó a dónde se dirigía.

–A la casa de mi abuela –le contestó.

–¿Qué camino vas a tomar, el camino de las agujas o el camino de los alfileres?

–El camino de las agujas.

El lobo tomó el camino de los alfileres y llegó primero a la casa, mató a la abuela, puso su sangre en una botella y partió su carne en rebanadas sobre un platón. Después se vistió con el camisón de la abuela y se quedó acostado en la cama. La niña tocó a la puerta.

–Entra, niñita.

–¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche.

–Come tu también, hijita hay carne y vino en la alacena.

La pequeña niña comió lo que se lo ofrecía; y, mientras lo hacía, un gatito dijo.

–Cochina, has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela.

Después el lobo le dijo:

–Desvístete y métete en la cama conmigo.

–¿Dónde pongo mi delantal?

–Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás.

Cada vez que se quitaba una prenda, el corpiño, las faldas, las enaguas y las medias, la niña hacía la misma pregunta y cada vez el lobo le contestaba:

–Tírala al fuego, nunca más la necesitarás.

Cuando la niña se metió en la cama, preguntó:

–Abuela, ¿por qué estás tan peluda?

–Para calentarme mejor, hijita.

–Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes?

–Para poder cargar mejor la leña, hijita.

–Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes?

–Para rascarme mejor, hijita.

–Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes?

–Para comerte mejor, hijita.

Y el lobo se la comió.

Y terminó el cuento. No hay ningún cazador que pase por allí, que le abra la panza al lobo. Como es evidente, esta versión dista mucho de la que ha llegado a los niños.

Darnton establece una relación bastante estrecha entre los motivos que se repiten en los cuentos de hadas y la realidad social en la cual esos cuentos eran contados. Es cierto que existían lobos en Europa en esa época, pero el lobo también puede representar a los malhechores que estaban agazapados en los bosques esperando asaltar a los jóvenes que se lanzaban a los caminos a buscar fortuna, o puede representar a los soldados que merodeaban y violaban a las mujeres. El cuento de “Hansel y Gretel”, al igual que el de “Pulgarcito”, comienza con los padres que quieren deshacerse de sus hijos y los abandonan en el bosque. Esta situación, para Darnton, expresa la dura realidad social de una época de crecimiento demográfico y escasez de alimento. Otro motivo recurrente es el del hijo menor, que se convierte en héroe, logra superas difíciles pruebas y cumplir con la misión que se le ha encomendado y en la que otros (sus hermanos mayores, por lo general) han fracasado. ¿Por qué el hijo menor? Porque en la época, la herencia correspondía al hijo mayor; muerto el mayor, venía el segundo. Era muy común que fuera el hijo menor quien se largara a los caminos a buscar fortuna; por eso, debía valerse de su astucia para sobrevivir. Desde luego que, según de dónde provengan, las versiones tienen matices diferentes, en relación con la idiosincrasia de cada pueblo. Las versiones alemanas son más moralistas y más siniestras, con abundantes elementos sobrenaturales; en cambio, las francesas son menos moralistas y se caracterizan por cierto humor negro. En las versiones alemanas, el hijo menor triunfa por sus virtudes morales y en las versiones francesas, por su astucia. No es cierto, dice Darnton, que todos los cuentos de tradición oral tengan moraleja; los cuentos franceses o italianos funcionan más bien como advertencia: parecen decir “la calle está dura, así que más vale viveza que buena conducta”.

Habíamos partido de la idea de que la narración se relaciona con el conocimiento que deriva de la experiencia. La relación entre conocimiento y narración puede interpretarse, según Darnton, como enseñanza moral o como advertencia. En un ensayo titulado “El narrador”, Walter Benjamin afirma, refiriéndose a las narraciones orales, que siempre dejan una enseñanza, ya sea moral o práctica; pero lo que caracteriza las buenas narraciones es que esa enseñanza aparece entreverada en la trama de la experiencia vivida. Para Benjamin, las buenas narraciones, sean orales o escritas, no interpretan los hechos que narran, se limitan a contar y dejan que el que escucha o lee extraiga su enseñanza. Por eso, las buenas narraciones sobreviven en el tiempo y pueden ser escuchadas una y otra vez, pueden ser leídas en distintos momentos, y cada vez el lector o el oyente les encuentra un sentido diferente. Y como narración tiene que ver con la experiencia acumulada, cuanta más experiencia acumulada, más autoridad tendrá el narrador. Los dos prototipos de narrador oral, para Benjamin, son el campesino sedentario, que conoce las tradiciones de su tierra, y el viajero, el marino, que trae historias de otros lugares.

La trama narrativa

No existe Historia si no hay narración, sostiene el historiador Hayden White en El contenido de la forma. Según White, lo que hace que una sucesión de hechos se transforme en Historia es la trama narrativa, que torna la sucesión cronológica de los hechos en un encadenamiento de causas y consecuencias. Pero para poder vincular los hechos de manera causal, es necesaria una perspectiva, una distancia que permita evaluarlos e interpretarlos a partir de sus consecuencias. Toda narración histórica se hace desde un centro, desde un lugar, que puede ser un orden político, una legalidad, un orden religioso, en el que se ubica el historiador para jerarquizar los hechos y armar una trama narrativa con ellos. Por eso, en los momentos de la disolución política, cuando ese centro se desdibuja, la Historia tiende a borronearse y, en su lugar, aparecen otras formas discursivas. White analiza un documento del siglo X, de la Galia, los “Anales de Saint Gall", que corresponden a un momento de disgregación. Los anales son registros de hechos que tienen algunas características de la narración, pero que no son narrativos. Veamos un fragmento:

709. Duro invierno. Murió el duque Godofredo.

710. Un año duro y con mala cosecha

711. …………………………….

712. Inundaciones por doquier.

713. …………………………….

714. Murió Pepino, mayor de palacio.

715, 716, 717. ………………….

718. Carlos devastó a los sajones causando gran destrucción.

719. …………………………….

720. Carlos luchó contra los sajones.

721. Carlos expulsó de Aquitania a los sarracenos.

722. Gran cosecha.

723, 724. ……………………….

725. Llegaron por primera vez los sarracenos.

726, 727, 728, 729, 730. ………

731. Murió Beda el Venerable, presbítero.

732. Carlos luchó contra los sarracenos en Poitiers, en sábado.

733, 734. ……………………….

¿Qué tien de narrativo este texto? Básicamente, la sucesión cronológica de los hechos, representada por los años; esa sucesión cronológica de fechas muestra un ordenamiento temporal que es propio de la narración. ¿Pero por qué afirma White que no es un texto narrativo? Porque los hechos están desconectados entre sí, no se establece relación entre los distintos registros. Tampoco hay una jerarquización: las catástrofes naturales están igualadas a las batallas. Parecería no haber, dice White, un centro desde el cual se evalúen los acontecimientos y se les dé una organización, una trama narrativa. En el registro correspondiente al año 732, se concede la misma importancia al hecho de que haya sido en sábado que a la batalla misma, y más importancia que al resultado de la batalla, ya que no se dice quién ganó ni quién perdió. Lo que permite dar a los hechos una trama causal o narrativa es la evaluación que hace aquel que está escribiendo la Historia y que deriva de las consecuencias que esos hechos tuvieron para la cultura a la que pertenece.

A través de la secuencia, la narración impone coherencia a los hechos. Según Bruner, la organización narrativa mediante la cual las personas interpretan las cosas que les suceden tiene dos rasgos importantes. El primero es la secuencialización, la relación causal. En segundo lugar, la narración surge cuando hay algún tipo de desfasaje que hace que un hecho no concuerde con lo previsible, es decir, que rompa con el esquema de comportamiento esperado; entonces, se hace necesario un relato que reencauce ese hecho y lo asimile a los esquemas, que lo haga entrar en un guión. Es así cómo la organización narrativa, secuencial, , causal, permite dar cuenta de lo imprevisto, lo inexplicable o lo anormal e interpretar la realidad y las conductas humanas.

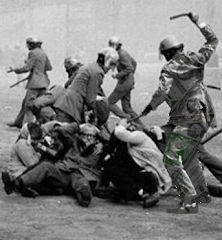

Este rasgo parece propio también de la Historia. Para Hayden White, la narración histórica se ocupa de aquellos sucesos que amenazan o quiebran el orden (sea el orden que sea, el moral, el social, el político). La Historia se ocupa de narrar esa amenaza, ese quiebre y la restitución del orden. Esta idea del orden o equilibrio alterado por un hecho, es decir, de una crisis que tiene un desarrollo y concluye con la recuperación del equilibrio, sería la base de la estructura narrativa, no sólo de la Historia sino también de la ficción. Toda narración hablaría de la ruptura de un orden o de un equilibrio (en este sentido, de una crisis) y de la resolución de esa crisis y la reinstalación del orden o del equilibrio (que va a ser de una naturaleza distinta a la del orden inicial, porque media la crisis entre uno y otro). Es obvio que los relatos no necesariamente respetan ese orden; hay relatos que se inician en plena crisis y relatos que empiezan con la restitución final del orden.

El narrador

La presencia de un narrador es el primer rasgo que caracteriza a la ficción, cualquiera sea el género (cuento o novela). El narrador no es el autor. El autor es la persona de carne y hueso que escribe; pero cuando ese texto es leído, el autor se borra, se desdibuja, y el lector se encuentra frente a una fuente de enunciación que el mismo texto construye. Esa fuente de enunciación que es parte del texto, parte de la ficción, es el narrador. El narrador es una “voz” que narra, es quien enuncia, desde la ficción misma, ese relato. Es muy fácil distinguir el autor del narrador en los casos en que el narrador es un personaje de la ficción. Es más difícil, en cambio, en los casos en que el narrador no coincide con un personaje, en los casos en que la narración está en tercera persona y el narrador no está representado como personaje, porque entonces se tiende a atribuir la narración al autor. El mismo escritor crea narradores distintos en los distintos textos que escribe. Incluso, el narrador puede estar expresando una ideología o una manera de interpretar el mundo que no coincide con la del autor.

La figura del narrador, tal como la acabamos de definir, corresponde a los textos escritos, porque los cuentos de tradición oral, justamente por eso, son anónimos, no tienen autor identificado; por lo tanto, la división entre narrador y autor no es válida en los cuentos tradicionales. Lo que existe en las tradiciones orales es un narrador de carne y hueso, es decir, alguien que cuenta oralmente los cuentos frente a un auditorio. Este, antiguamente, era un oficio, que exigía un entrenamiento muy riguroso y se heredaba de padres a hijos, como ocurre con los artistas de circo. El narrador oral hacía sus propias versiones de las historias y, al narrar, ponía en juego diversos recursos para atraer la atención del público. Interrumpía muchas veces la narración para hacer algún chiste o algún juego de palabras, o bien para plantear alguna pregunta e implicar y comprometer de alguna manera al auditorio. Cuando empieza a haber versiones escritas de esos relatos, desaparece el contexto que caracterizaba a la comunicación oral y aparece un narrador que es parte del texto. En la Edad Media, un famoso trovador, Chrétien de Tríos, toma la historia del rey Arturo, del Santo Grial, de los caballeros de la mesa redonda, y hace versiones escritas; el narrador de sus textos tiene todavía las marcas de la narración oral, todavía está muy cerca del modo cómo se narraba oralmente. Con el tiempo, la figura del narrador se irá consolidando cada vez más, hasta llegar a lo que es hoy.

Las narraciones orales estaban en tercera persona. El narrador en tercera está fuera de los hechos que narra; las cosas que cuenta les suceden a otros. Con la aparición de la novela, hace irrupción la primera persona, es decir, un narrador que participa de los hechos, que cuenta en su historia o interviene de alguna manera en ella. Uno de los ejemplos más antiguos en español es el Lazarillo de Tormes, que está narrada por el protagonista, Lázaro. Son una serie de episodios encadenados por la presencia de ese personaje, que es el que cuenta su vida y que evoluciona a lo largo de los distintos episodios.

La elección de la voz que narra, de las modulaciones, del estilo con que narra y la distancia que guarda respecto de los hechos, es fundamental cuando se escribe ficción.

La subjetivización de la narración

Toda narración implica una trama causal. Se trata de una causalidad externa, que une los hechos que se narran, pero tiene también una dimensión interna, relacionada con la intencionalidad de los personajes. Esto aparece desde las narraciones más antiguas. En los cuentos orales, que se reducen, básicamente, a una secuencia de acciones, las acciones remiten a las intenciones o motivaciones de los personajes. De todos modos, en los cuentos tradicionales no existe el personaje en el sentido en que hoy los entendemos. Lo que hay en el cuento de tradición oral son actantes, personajes que encarnan las acciones; no se los describe ni se cuenta demasiado acerca de su vida, a excepciones de lo que interesa directamente a la trama narrativa. En general, tampoco hay lugar para los pensamientos de los personajes, para su interioridad. Esta característica se modifica en la ficción escrita, fundamentalmente en la novela. Los personajes adquieren cuerpo y volumen y la subjetividad ocupa un lugar creciente, hasta tal punto que los conflictos, más que conflictos externos, se plantean como conflictos internos, o como conflictos que surgen del contraste entre el mundo exterior y la interioridad de los personajes; ese es el caso de Don Quijote, por dar un ejemplo famoso.

En la literatura del siglo XX, se ensayaron distintos procedimientos o técnicas para representar la subjetividad. Uno de ellos es el llamado monólogo interior, que representa el fluir de la conciencia y de los pensamientos del personaje. El ejemplo culminante de esa técnica está en Ulises, de James Joyce, que contiene un capítulo entero escrito como monólogo interior de un personaje, Molly Bloom; este capítulo es famoso en la historia de la literatura, entre otras cosas, porque está escrito sin ningún signo de puntuación, ya que intenta reproducir o representar los mecanismos asociativos que caracterizan el pensamiento espontáneo.

La aparición del narrador en primera persona es importante en relación con la subjetivación de la ficción, porque un narrador que cuenta las cosas que a él le pasaron permite el acceso a su mundo interior. Esto no significa que sólo el narrador en primera persona lo permita; hay otros recursos para lograrlo. El más importante es el procedimiento de la visión o del punto de vista: a través del juego con el punto de vista de los personajes, se puede acceder a su perspectiva, a su modo de ver el mundo. Una ficción puede estar narrada en tercera persona, pero desde la perspectiva de un personaje, lo que permite al lector ingresar a su visión y a su interpretación de los hechos.

En resumen, la presencia del narrador caracteriza a la ficción. A su vez, la ficción tiende a subjetivarse cada vez más, a dar un peso cada vez mayor a la interioridad de los personajes, a medida que nos acercamos a la narrativa contemporánea. Un a forma de acceder a la perspectiva o la visión de los hechos de un personaje es a través del punto de vista. Otra es el narrador en primera persona.

La funcionalidad del relato

En “El arte narrativo y la magia”, Borges dice que la causalidad propia del cuento es una causalidad “frenética”, parecida a la de la magia o la superstición. Para la mente supersticiosa, nada es azaroso. Si a alguien lo pisa un auto cuando cruza por la calle, la mente supersticiosa atribuirá el hecho a que es martes 13, por ejemplo; un hecho desagraciado puede estar motivado por la ruptura de un espejo o porque fueron trece los comensales a la mesa. En el cuento, dice Borges, actúa este tipo de lógica: no hay nada que no tenga una razón de ser en la trama narrativa, nada que esté allí por azar. Esto es lo que Borges llama “causalidad frenética”.

En “Introducción al análisis estructural del relato”, Roland Barthes sostiene algo similar, desde una perspectiva estructuralista. Para Barthes, en un relato todo es funcional, todo tiene una función. La función es una relación entre dos términos: todo elemento que aparece en el relato tiene un correlato. Hay distintos tipos de función, y los mismos elementos pueden cumplir funciones distintas. Las funciones cardinales, o núcleos, son las acciones que se vinculan en la trama causal, que conforman el esqueleto, la estructura básica de relato; todas ellas son causa o consecuencia de otras acciones y ninguna puede ser eliminada sin transformar la historia. Estos núcleos son los que permanecen cuando se resume una historia. La serie de acciones a las que hace referencia Propp en su análisis son funciones cardinales de los cuentos tradicionales. Los núcleos hacen avanzar el relato, abren una expectativa y la cierran, forman secuencia. A su vez, entre los núcleos, se suelen insertar otras acciones menores, secundarias o bien descripciones, que ya no tienen la misma importancia que las funciones cardinales para el desarrollo de la historia, a las que Barthes llama catálisis. Las catálisis –sean descriptivas o acciones secundarias– demoran, dilatan la consecución causal del relato y pueden crear suspenso. Evidentemente, esas descripciones o esas acciones secundarias también pueden tener otro tipo de función. Por ejemplo, lo que Barthes denomina indicios. Muchas descripciones ayudan a caracterizar indirectamente a los personajes, o bien su relación con la situación. Si suena el teléfono y el personaje lo atiende, se abre un núcleo narrativo; esa conversación telefónica inaugura una función cardinal. Luego de la conversación telefónica y antes de ejecutar la acción correlativa –el correlato de esa conversación telefónica–, el personaje prende un cigarrillo, empieza a caminar de un extremo al otro de la habitación, se sirve un trago; estas serían todas acciones secundarias, catálisis, pero que a su vez sirven como indicios para caracterizar el efecto de la situación sobre el personaje, los sentimientos que pueden provenir de esa conversación telefónica, o bien para caracterizar al propio personaje. Es decir, esta acción que, desde el punto de vista del desarrollo del relato, es una catálisis, que se podría omitir sin tergiversar fundamentalmente el hilo narrativo, sin modificar la historia en lo fundamental, aporta información necesaria para la construcción de la ficción. Entonces, un mismo elemento puede tener dos funciones distintas en un relato. Barthes da el ejemplo de una novela de James Bond, en la se dice: “James Bond levantó uno de los cuatro teléfonos que había sobre su escritorio”. Este “levantar uno de los cuatro teléfonos” inaugura una función cardinal, pero, a su vez, el dato de que sean “cuatro” teléfonos es un indicio del despliegue tecnológico (para la época) de la agencia para la que trabaja James Bond. Un mismo elemento puede tener dos funciones diferentes: puede ser parte de un núcleo narrativo o de una catálisis, y a su vez actuar como indicio.

En relación con esta idea de la doble función, Ricardo Piglia publicó hace algunos años, en Clarín, un artículo que se titula “El jugado de Chéjov”, que comienza con una anécdota. Dice Piglia que, entre los papeles que se encontraron después de la muerte de Chéjov, apareció, en uno de sus cuadernos de notas, el siguiente guión: “En Montecarlo. Un hombre va al casino. Juega. Gana un millón. Vuelve a su casa. Se suicida". En la secuencia que se plantea en ese guión mínimo, tenemos algo paradojal, una contradicción entre ganar un millón y suicidarse. Desde el punto de vista de los esquemas socioculturales, el suicidio no es compatible con ganar un millón en el casino; haría falta una explicitación de causas que allí no están para vincular los dos hechos. Entonces, en principio, lo que aparece son dos historias desenganchadas: la historia del juego y la historia del suicidio. Cada una de esas dos historias responde a una lógica diferente, a una causalidad diferente. Piglia propone, como primera tesis, que todo cuento cuenta dos historias, una visible y una historia secreta. Él aclara que la historia secreta no es una historia oculta que hay que descubrir a través de la interpretación, sino simplemente una historia que se cuenta de manera enigmática. Cada una de esas dos historias responde a una lógica, a una causalidad diferente, y los mismos elementos participan de ambas; cada elemento de un cuento tiene doble función. Según Piglia, el cuento ha ido variando históricamente la forma de contar la historia secreta. En el cuento clásico, a la manera de Poe, permaneces tapada y aflora a la superficie al final, provocando sensación de sorpresa. En el cuento moderno, como el de Hemingway, la historia secreta no se cuenta nunca, no aparece nunca en la superficie, está siempre debajo de la historia visible, presionando; el cuento se narra como si el lector supiera cuál es la historia secreta, pero nunca se la revela; y esto es lo que genera tensión. Según Piglia, el cuento del jugador de Chéjov habría sido contado por Hemingway con todo lujo de detalles en la partida, la descripción del casino, las bebidas que toma el jugador, y en ningún momento habría aparecido ningún indicio que refiera al suicidio; pero se lo habría contado como si el lector supiera qué es lo que le está pasando a ese personaje. Y, finalmente, Piglia menciona a Borges. En Borges, la historia secreta es la misma; lo que va variando es el género. Según Piglia, Borges cuenta siempre la misma historia pero recurriendo a los estereotipos de distintos géneros. Dice Piglia: “Para Borges, la historia uno es un género, la historia dos es simplemente la misma”. Para atenuar la monotonía de esa historia secreta, Borges recurre a las variantes narrativas que le ofrecen los géneros. Según Piglia, todos los cuentos de Borges están construidos con ese procedimiento:

La historia visible, el juego en la anécdota de Chéjov, sería contada por Borges según los estereotipos levemente parodiados de una tradición o de un género. Una partida de taba entre gauchos perseguidos, digamos, en los fondos de un almacén, en la llanura entrerriana, contado por un viejo soldado de la caballería de Urquiza, amigo de Hilario Ascasubi. El relato del suicidio sería una historia construida con la duplicidad y la condensación de la vida de un hombre en una escena o acto único que define su destino.

En resumen, todos los elementos que forman parte del relato tienen alguna función. En algunos casos, esa función está directamente vinculada con la trama narrativa; en otros, en cambio, descansa más en la capacidad del lector para realizar inferencias que apelan a sus esquemas socioculturales y a su enciclopedia. Ambos tipos de funciones se complementan, e incluso se superponen. Desde un cierto punto de vista, se podría hablar de dos lógicas distintas que rigen el relato y de las que participan los mismos elementos: la historia visible, la de los acontecimientos; y la historia que se infiere, la secreta.

El pacto ficcional

Umberto Eco postula la existencia de una pacto ficcional, que autor y lector de ficción suscriben, en virtud del cual el lector acepta que lo que se cuenta en el texto son hechos imaginarios, pero no son mentiras. El lector suspende la incredulidad, su juicio acerca de la verdad o la falsedad de lo que está leyendo; así como el autor finge que los hechos que cuenta ocurrieron, el lector finge lo mismo hacer de esos hechos. Pero ambos son conscientes de que se trata de hechos imaginarios. El lector que lee un cuento de hadas, sostiene Eco en “Los bosques narrativo”, está dispuesto a aceptar que los lobos hablen; pero, como lector de ficción, también exige que los lobos que aparezcan en ese cuento de hadas actúen como lobos. En “Caperucita Roja”, si bien el lobo se comporta como un humano en muchas cosas –habla y urde un engaño típicamente humano–, también es un lobo, porque se come a las personas; tiene conductas de lobo. Esta es una característica de la ficción: aunque se esté en un mundo maravilloso, donde ocurren cosas que no ocurren en el mundo real, mantienen ciertos elementos del mundo real. Si esto no sucediera, no habría comunicación (recordemos que la comunicación descansa sobre los códigos comunes o compartidos por el emisor y receptor, y que el código sociocultural –y los esquemas que los componen– es parte de esa competencia). Eco afirma que los mundos de ficción son parásitos del mundo real: todo aquello que en un texto de ficción no se explicita, no se describe como diferente del mundo real, se presupone que es equivalente a lo que ocurren en el mundo real. Da el siguiente ejemplo: en una novela de Nerval, Sylvie, hay un momento en el que el protagonista sale de una fiesta a la noche, se sube a un carruaje para volver a su casa, recorre un trayecto, en el que se va adormeciendo y empieza a tener una ensoñación. En ningún momento, a lo largo de ese trayecto, el texto dice que el carruaje está tirado por caballos y, sin embargo, el lector, cuando lo lee, imagina el trotecito, el movimiento rítmico del carruaje que va adormeciendo al personaje. Es parte de la competencia de cualquier lector –por lo menos, de la época de Nerval– el conocimientote que los carruajes están tirados por caballos, por lo tanto se lo presupone. Ahora, ¿qué hubiera pasado, pregunta Eco, si cuando llega a destino, este hombre baja del carruaje y descubre que no hay caballo? Ese descubrimiento habría desconcertado al lector, no entra dentro de los esquemas a los que el texto apeló hasta el momento, que son los esquemas del mundo real. Si no hubiera caballo, el lector se vería obligado a volver atrás, a releer todo lo anterior, porque sentiría que las hipótesis que formuló están equivocadas, que en algún momento el texto debió haberle dado alguna señal, alguna clave, que le permitiera derivar hacia una historia fantástica o de terror. Su hipótesis de género falló. Entonces, o hay alguna indicación que él pasó por alto o el texto no cooperó; es decir, no hubo ninguna indicación en el texto ni en el paratexto que le permitiera formular la hipótesis correcta.

Cada género incluye cláusulas en el pacto ficcional que suscribe el lector. Por ejemplo, en un relato policial no hay lobos que hablen. Las cláusulas que corresponden a un relato policial dicen: 1- Se deben proporcionar al lector todos los datos necesarios para que pueda resolver el enigma por sí solo. Esta es la primera convención del género policial clásico, de enigma: hay que ofrecer al lector los elementos para que pueda arribar a la misma solución que el investigador. 2- El asesino no pude ser el narrador. Hay un famoso ejemplo en el que esa convención fue violada: un cuento de Agatha Crhistie, “El asesino de Roger Ackroyd”, donde el asesino es el narrador. Para un lector de género, que esta convención no se cumpla implica que el autor le está restando cooperación. 3- La tercera convención del género policial es que la solución no puede ser mágica ni sobrenatural; el relato policial se inscribe dentro del realismo. Claro que puede ser una solución extraña o extravagante. En el relato que inaugura el género policial, el que inaugura el género, que es “Los crímenes de la calle Morgue”, de Poe, la solución no es sobrenatural pero es muy rara, ya que el asesino es un gorila.

En síntesis, el pacto ficcional supone que el lector suspende sus juicios de verdad frente a los hechos que se le narran; es decir, no es válido preguntarse si es cierto, si pasó o no pasó lo que se cuenta. En cambio, es posible interrogarse sobre la verosimilitud de lo narrado, y la idea de “verosimilitud” remite al género, a lo admitido por las convenciones del género.

Verosimilitud

La noción de “verosimilitud” se aplica, por una parte, a los géneros que pertenecen al campo de la argumentación, y éste es el origen del término; y por otro, a los géneros ficcionales. Entonces, la noción de “verosímil” es pertinente tanto para la argumentación como para la ficción.

En la introducción a Lo verosímil, Tzvetan Todorov cuenta una anécdota: en el siglo V a. C., hubo, en Grecia, una disputa entre dos ciudadanos que terminó en un accidente. Al día siguiente, los ciudadanos en disputa se dirigieron a las autoridades para pedirles que intervinieran y decidieran cuál de los dos era culpable del accidente. La decisión no era fácil porque no había testigos, sólo se contaba con el relato de los participantes. Se decidió, entonces, dar la razón a aquel cuyo relato resultara más creíble. Así, el relato más “verosímil”, el que parecía más verdadero, fue el que triunfó. En la Grecia antigua, se tenía conciencia del poder del discurso para persuadir, aun cuando lo que se estuviera diciendo no fuera verdadero. Éste es el campo de investigación de la retórica, y el campo en el que se desarrolla la argumentación. Los sofistas enseñaban a utilizar el discurso para convencer, enseñaban a elaborar un discurso verosímil. Lo verosímil es lo que parece verdadero porque se ajusta o se adecua a la opinión más generalizada, es decir, a lo que la mayoría cree que es la verdad. Se entra, así, en el campo del sentido común, la doxa, que es parte de lo que llamamos “código ideológico”.

En cuanto a lo verosímil aplicado a la ficción, el mismo Todorov, en el libro mencionado, dice que es un concepto relativo al género: cada género ficcional elabora su propio criterio de verosimilitud. Y toma el caso del género policial clásico, donde la verdad, la resolución del enigma, no coincide con lo más creíble desde el punto de vista del sentido común, es decir, con lo verosímil tal como acabamos de caracterizarlo. La verdad que el detective saca a la luz en el relato policial clásico, en general, va en contra de las expectativas del sentido común, que son las que tendría el lector. El culpable nunca es aquel hacia quien se orientan las sospechas del lector y de los personajes en general. Entonces, lo que es verosímil en el relato policial de enigma es esta inversión, que suele aparecer encarnada en parejas de personajes complementarios: uno que encarna el sentido común y el otro, la inteligencia especulativa. Hay duplas famosas, como la de Sherlock Holmes y Watson, o el Padre Brown y Flambeau en los cuentos de Chesterton (el Padre Brown es el investigador y su compañero Flambeau es un antiguo ladrón que el curita ha redimido y que lo acompaña después en sus investigaciones). En el policial, entonces, lo verosímil está armado en base a esa inversión y sentido común; esto es parte del pacto ficcional correspondiente al género.

Ahora bien, si se piensa la ficción desde una perspectiva pragmática, se puede ensayar una definición de “verosimilitud” apta para cualquier género ficcional. La ficción ha sido definida como un “acto de habla lúdico”, de la naturaleza del juego. Los chicos, cuando juegan, entran en un mundo que no es real, suspenden las leyes del mundo real para entrar en otro mundo que tiene leyes propias. Participan de ese mundo, aun sabiendo que lo que está ocurriendo no es la realidad. Una característica de la ficción es ese “como si”. Cuando se lee un texto de ficción, se suspende, mientras dura la lectura, la incredulidad o la duda respecto de eso que se está leyendo, y se lo cree, no como verdadero sino como ficción. No hay posibilidad de sentir placer en la lectura de un texto ficcional si no existe esta operación. La eficacia de la ficción, desde un punto de vista pragmático, descansa en su “credibilidad”, o, en otras palabras, en su verosimilitud.

Un procedimiento para crear verosimilitud es introducir nombres propios que remiten a lugares o a personajes que tienen existencia fuera de la ficción. Y también, inventar nombres que parezcan reales. En la literatura, muchas veces se inventan nombres teniendo en cuenta cómo se componen los nombres en la vida real, de manera de verosimilizar a los personajes o los lugares que llevan esos nombres, de volverlos creíbles. Se trabaja de un modo similar a como lo hacen los publicistas cuando inventan nombres de productos: en general, cuando se lanza un producto al mercado, la decisión del nombre que se le da es bastante estudiada. Hay un famoso artículo de Roland Barthes, en La semiología, donde él plantea que las pastas tienen que tener un nombre italiano o que suene a italiano, porque Italia es la cuna de las pastas y la calidad de las pastas está relacionado con lo italiano; una marca de fideos, dice Barthes, tiene que evocar la “italianidad” del producto. El nombre propio connota nacionalidad, pero también otras cosas, como nivel social, edad o época. En distintas épocas, se ponen de moda diferentes nombres y, por lo tanto, el nombre está fechando, de alguna manera, al personaje o la acción. Por otra parte, muchos nombres, en su origen, tienen un significado; y también los apellidos. Hoy, en general, se ha perdido el significado original de los nombres. Pero en las historias de ficción suele haber nombres que describen a los personajes o dicen algo relativo a su historia. En El Señor de los anillos, Tolkien le hace decir a Bárbol, un personaje que pertenece a una raza muy antigua, la raza de los ents: “En nuestro idioma, en el viejo éntico, los nombres cuentan la historia de las personas”; es decir, en la lengua de los ents, el nombre condensa la biografía.

El recurso de verosimilización más importante del que, históricamente, se ha valido la ficción es la descripción. En el siguiente apartado se revisarán algunos de sus rasgos.

La descripción

A diferencia de la narración, la descripción implica una interrupción del devenir temporal; el tiempo se detiene. Otra diferencia es que la descripción no tiene un orden prefijado; el orden en el que se presentan los elementos es de elección del que describe. La narración tiene una cierta restricción de orden; se lo puede invertir, pero hay un orden natural, que es aquel en el que sucedieron los hechos. En el caso de la descripción, esto no ocurre.

La descripción, en general, procede por análisis, por descomposición del objeto en elementos, en partes, a los que se atribuyen cualidades, rasgos, propiedades; pero el orden en el que se presentan esos componentes puede variar. La denominación del objeto que se describe puede aparecer o no en el interior de la descripción. Por su parte, la expansión de esa denominación a través del listado de las partes o aspectos viene acompañada de una nomenclatura (las palabras o términos específicos que designan las partes) y de una serie de predicados (lo que se predica o se dice acerca del objeto y de sus partes: cómo son). Esta estructura básica de la descripción –que es la que postula Philippe Hamon en Introducción al análisis de lo descriptivo– puede manifestarse de distintas maneras. Si la denominación del objeto no aparece, es decir, si se describe algo sin nombrarlo, estamos en presencia de una descripción con rasgos de adivinanza, que plantea alguna forma de acertijo; lo mismo ocurre si la denominación aparece al final. En cuanto a la expansión a través de las partes y lo que se predica, puede haber descripciones donde solamente se haga mención a las partes, sin ningún tipo de predicación (como en el caso de los avisos clasificados, que sólo enumeran ambientes e instalaciones de un inmueble), o, a la inversa, sólo predicación, sin mención de las partes. Veamos un ejemplo de descripción tomado de una poesía:

Mi mujer de cabellera de fuego de leña

De pensamientos de relámpagos de calor

De talle de reloj de arena

Mi mujer de talle de nutria entre los ojos del tigre

Mi mujer de boca de escarapela

De dientes de huellas de rata blanca sobre la tierra blanca

De lengua de ámbar y vidrio acavernados

Mi mujer de lengua de hostia apuñalada

De lengua de muñeca que abre y cierra los ojos

De lengua de piedra increíble

Mi mujer de pestañas de palotes de escritura de niño

De cejas de borde de nido de golondrinas

Mi mujer de sienes de pizarra de techo de invernadero

Mi mujer de hombros de champán

Y de fuente con cabezas de delfines bajo el hielo

Este es un fragmento del poema “La unión libre”, de André Bretón, en el que se desarrolla una descripción del cuerpo de una mujer. La denominación del objeto o tema de la descripción está presente y se reitera (“Mi mujer”). Esa reiteración a comienzo de verso es uno de los recursos de la poesía, lo que se llama anáfora. El poema se presenta como una enumeración, una lista de las partes del cuerpo, cada una de ellas seguida de una predicación metafórica, que contiene lo más específicamente descriptivo: lo que se dice acerca de ese cuerpo.

Otra característica de la descripción es la recursividad, es decir, la posibilidad de repetir hasta el infinito la misma estructura: se describe un objeto, se lo descompone en partes y, a su vez, cada una de esas partes puede transformase en objeto de una nueva descripción, o sea, descomponerse en partes; y así sucesivamente. El objeto rara vez pone un límite a la recursividad de la descripción; el límite lo da el que escribe (sus intenciones comunicativas) o el género (en los textos didácticos o en los informativos, es raro que la descripción prolifere o se ramifique como lo hace en algunos textos literarios). Esta tendencia a proliferar, según Philippe Hamon, fue lo que llevó a los maestros de retórica a exigir un control estricto sobre la descripción. La descripción representaba un peligro, ya que, si se extendía mucho, amenazaba la unidad y la inteligibilidad del discurso. Una descripción demasiado larga desconcentra, distrae, y por eso los rétores aconsejaban acortarla. Durante mucho tiempo, la descripción, en literatura y también en la argumentación, fue considerada un adorno, era la pieza del discurso en la que el orador lucía su manejo de las figuras retóricas. Una de las formas de controlarla era la exigencia de que apareciera motivada, justificada de alguna manera. El ejemplo clásico es el de Homero: cuando aparece una descripción, siempre está justificada por la acción. Es famosa su descripción del escudo de Aquiles, en la Ilíada, una extensa descripción de las imágenes que aparecen en el escudo del héroe y que viene a cuento porque Aquiles se está vistiendo para ir a la guerra (las armas son parte del atuendo). La misma exigencia de justificación hace que muchas descripciones estén motivadas por viajes: el personaje es un viajero y es el recorrido que hace el que motiva la descripción de los distintos escenarios.

Recién en el siglo pasado, con el Romanticismo, la descripción empieza a adquirir estatuto literario. Los románticos se valen de ella para representar los estado de ánimo; por ejemplo, la descripción de un paisaje, de un lugar, expresa, a través de los adjetivos calificativos, el estado de ánimo de un personaje. En el comienzo de “La caída de la casa Usher”, de Edgar Allan Poe, dice: “Durante todo un día de otoño, triste, oscuro y silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región sumamente lúgubre del país; y al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Usher”. La melancolía de la casa Usher y del paisaje que la rodea provienen del personaje que la habita. Esta es una descripción metonímica. La metonimia es una figura retórica frecuente en el lenguaje corriente, una figura de desplazamiento por contigüidad: para referirnos a un objeto, mencionamos otro que está en contacto con él. Por ejemplo, cuando decimos “Me tomé unas copitas (para referirnos al contenido, mencionamos el continente, el envase). Los escritores hacen un uso elaborado de la metonimia. Una forma de la metonimia es la que consiste en desplazar las cualidades de un objeto hacia otro con el que está en contacto, o en desplazar las cualidades de un personaje hacia un objeto de su pertenencia o hacia su entorno; por ejemplo, “la melancólica casa Usher”.

El realismo utiliza la descripción para producir impresión de realidad. Por eso, en las grandes novelas del siglo pasado (las novelas de Stendhal, Flaubert, Balzac, Tolstoi) abundan las descripciones extensas, plenas de detalles. Muchos de esos detalles descriptivos, aparentemente inútiles, están allí para crear en el lector una ilusión de realidad, para hacer verosímil lo que se cuenta. Por otra parte, esos textos prevén un lector capaz de detenerse en las descripciones, un lector curioso como el lector de enciclopedias. Philippe Hamon diferencia el lector que construye la narración del lector que construye la descripción. El primero está movido por la intriga, es un lector que quiere avanzar en la acción, al que interesa lo que viene después. El de la descripción, en cambio, es un lector que se toma su tiempo y que está impulsado por el deseo de acrecentar su conocimiento respecto de un sector de la realidad y por una cierta curiosidad léxica, una preocupación por el vocabulario.

En una época en la que no había tantas imágenes como hoy, la representación del mundo provenía casi exclusivamente de los textos. Hoy podemos ver imágenes en video, fotos, televisión, cine, lo que hace que los textos se detengan menos en descripciones y el lector se interese menos por ellas. Por eso, frente a un texto como Moby Dick, de Melville, es frecuente que los lectores contemporáneos, más interesados en la acción, se salteen los largos capítulos donde se describe minuciosamente a las ballenas, su pesca y su faenamiento. Los textos como el de Melville fueron escritos pensando en un lector que hoy probablemente sea una especie en extinción.

Resumen

Todas las culturas conocidas se valen del relato para transmitir la experiencia. La trama narrativa da cuenta de lo imprevisto y de lo “anormal”, reduciendo su singularidad a un esquema canónico, causal. De esta manera, permite interpretar ciertos comportamientos como desviaciones respecto de una norma, que ponen en riesgo la estabilidad o las certezas sobre las cuales se funda nuestra comprensión del mundo y también la convivencia y la subsistencia de un orden social dado. La trama narrativa, al reducir la incertidumbre y conjurar el riesgo, encierra en sí misma una moraleja.

La narración de ficción, en sus distintos géneros, exige del lector la suspensión temporaria de su incredulidad y la aceptación de la realidad de un mundo cuyas leyes son sólo parcialmente las del mudo real. La credibilidad de ese mundo de ficción descansa, en buena medida, en una serie de recursos destinados a sostener la “ilusión”; el juego de las perspectivas, el encadenamiento riguroso de los hechos, la representación de espacios y personajes, son algunos de ellos.