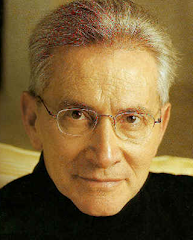

Julio Cortázar

León L. affirmait qu’il n’y avait qu'une chose de plus épouvantable que l’Epouvante: la journée normale, le quotidien, nous-mêmes sans le cadre forgé par l’Epouvante. —Dieu a créé la mort. Il a créé la vie. Soit, déclamait L.L. Mais ne dites pas que c’est Lui qui a également créé la “journée normale”, la “vie de-tous-les-jours”. Grande est mon impiété, soit. Mais devant cette calomnie, devant ce blasphème, elle recule.

Piotr Rawicz, Le sang du ciel.

Alguna vez Horacio Quiroga intentó un "decálogo del perfecto cuentista" [1], cuyo mero título vale ya como una guiñada de ojo al lector. Si nueve de los preceptos son considerablemente prescindibles, el último me parece de una lucidez impecable: “Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento”.

La noción de pequeño ambiente da su sentido más hondo al consejo, al definir la forma cerrada del cuento, lo que ya en otra ocasión he llamado su esfericidad; pero a esa noción se suma otra igualmente significativa, la de que el narrador pudo haber sido uno de los personajes, es decir que la situación narrativa en sí debe nacer y darse dentro de la esfera, trabajando del interior hacia el exterior, sin que los límites del relato se vean trazados como quien modela una esfera de arcilla. Dicho de otro modo, el sentimiento de la esfera debe preexistir de alguna manera al acto de escribir el cuento, como si el narrador, sometido por la forma que asume, se moviera implícitamente en ella y la llevara a su extrema tensión, lo que hace precisamente la perfección de la forma esférica.

Estoy hablando del cuento contemporáneo, digamos el que nace con Edgar Allan Poe, y que se propone como una máquina infalible destinada a cumplir su misión narrativa con la máxima economía de medios; precisamente, la diferencia entre el cuento y lo que los franceses llaman nouvelle y los anglosajones long short story se basa en esa implacable carrera contra el reloj que es un cuento plenamente logrado: basta pensar en “The Cask of Amontillado” “Bliss”, “Las ruinas circulares” y “The Killers”. Esto no quiere decir que cuentos más extensos no puedan ser igualmente perfectos, pero me parece obvio que las narraciones arquetípicas de los últimos cien años han nacido de una despiadada eliminación de todos los elementos privativos de la nouvelle y de la novela, los exordios, circunloquios, desarrollos y demás recursos narrativos; si un cuento largo de Henry James o de D. H. Lawrence puede ser considerado tan genial como aquéllos, preciso será convenir en que estos autores trabajaron con una apertura temática y lingüística que de alguna manera facilitaba su labor, mientras que lo siempre asombroso de los cuentos contra el reloj está en que potencian vertiginosamente un mínimo de elementos, probando que ciertas situaciones o terrenos narrativos privilegiados pueden traducirse en un relato de proyecciones tan vastas como la más elaborada de las nouvelles.

Lo que sigue se basa parcialmente en experiencias personales cuya descripción mostrará quizá, digamos desde el exterior de la esfera, algunas de las constantes que gravitan en un cuento de este tipo. Vuelvo al hermano Quiroga para recordar que dice: “Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste ser uno”. La noción de ser uno de los personajes se traduce por lo general en el relato en primera persona, que nos sitúa de rondón en un plano interno. Hace muchos años, en Buenos Aires, Ana María Barrenechea me reprochó amistosamente un exceso en el uso de la primera persona, creo que con referencia a los relatos de “Las armas secretas”, aunque quizá se trataba de los de “Final del juego”. Cuando le señalé que había varios en tercera persona, insistió en que no era así y tuve que probárselo libro en mano. Llegamos a la hipótesis de que quizá la tercera actuaba como una primera persona disfrazada, y que por eso la memoria tendía a homogeneizar monótonamente la serie de relatos del libro.

En ese momento, o más tarde, encontré una suerte de explicación por la vía contraria, sabiendo que cuando escribo un cuento busco instintivamente que sea de alguna manera ajeno a mí en tanto demiurgo, que eche a vivir con una vida independiente, y que el lector tenga o pueda tener la sensación de que en cierto modo está leyendo algo que ha nacido por sí mismo, en sí mismo y hasta de sí mismo, en todo caso con la mediación pero jamás la presencia manifiesta del demiurgo. Recordé que siempre me han irritado los relatos donde los personajes tienen que quedarse como al margen mientras el narrador explica por su cuenta (aunque esa cuenta sea la mera explicación y no suponga interferencia demiúrgica) detalles o pasos de una situación a otra. El signo de un gran cuento me lo da eso que podríamos llamar su autarquía, el hecho de que el relato se ha desprendido del autor como una pompa de jabón de la pipa de yeso. Aunque parezca paradójico, la narración en primera persona constituye la más fácil y quizá mejor solución del problema, porque narración y acción son ahí una y la misma cosa. Incluso cuando se habla de terceros, quien lo hace es parte de la acción, está en la burbuja y no en la pipa. Quizá por eso, en mis relatos en tercera persona, he procurado casi siempre no salirme de una narración strictu senso, sin esas tomas de distancia que equivalen a un juicio sobre lo que está pasando. Me parece una vanidad querer intervenir en un cuento con algo más que con el cuento en sí.

Esto lleva necesariamente a la cuestión de la técnica narrativa, entendiendo por esto el especial enlace en que se sitúan el narrador y lo narrado. Personalmente ese enlace se me ha dado siempre como una polarización, es decir que si existe el obvio puente de un lenguaje yendo de una voluntad de expresión a la expresión misma, a la vez ese puente me separa, como escritor, del cuento como cosa escrita, al punto que el relato queda siempre, con la última palabra, en la orilla opuesta. Un verso admirable de Pablo Neruda: Mis criaturas nacen de un largo rechazo, me parece la mejor definición de un proceso en el que escribir es de alguna manera exorcizar, rechazar criaturas invasoras proyectándolas a una condición que paradójicamente les da existencia universal a la vez que las sitúa en el otro extremo del puente, donde ya no está el narrador que ha soltado la burbuja de su pipa de yeso. Quizá sea exagerado afirmar que todo cuento breve plenamente logrado, y en especial los cuentos fantásticos, son productos neuróticos, pesadillas o alucinaciones neutralizadas mediante la objetivación y el traslado a un medio exterior al terreno neurótico; de todas maneras, en cualquier cuento breve memorable se percibe esa polarización, como si el autor hubiera querido desprenderse lo antes posible y de la manera más absoluta de su criatura, exorcizándola en la única forma en que le era dado hacerlo: escribiéndola.

Este rasgo común no se lograría sin las condiciones y la atmósfera que acompañan el exorcismo. Pretender liberarse de criaturas obsesionantes a base de mera técnica narrativa puede quizá dar un cuento, pero al faltar la polarización esencial, el rechazo catártico, el resultado literario será precisamente eso, literario; al cuento le faltará la atmósfera que ningún análisis estilístico lograría explicar, el aura que pervive en el relato y poseerá al lector como había poseído, en el otro extremo del puente, al autor. Un cuentista eficaz puede escribir relatos literariamente válidos, pero si alguna vez ha pasado por la experiencia de librarse de un cuento como quien se quita de encima una alimaña, sabrá de la diferencia que hay entre posesión y cocina literaria, y a su vez un buen lector de cuentos distinguirá infaliblemente entre lo que viene de un territorio indefinible y ominoso, y el producto de un mero métier. Quizá el rasgo diferencial más penetrante -lo he señalado ya en otra parte- sea la tensión interna de la trama narrativa. De una manera que ninguna técnica podría enseñar o proveer, el gran cuento breve condensa la obsesión de la alimaña, es una presencia alucinante que se instala desde las primeras frases para fascinar al lector, hacerle perder contacto con la desvaída realidad que lo rodea, arrasarlo a una sumersión más intensa y avasalladora. De un cuento así se sale como de un acto de amor, agotado y fuera del mundo circundante, al que se vuelve poco a poco con una mirada de sorpresa, de lento reconocimiento, muchas veces de alivio y tantas otras de resignación. El hombre que escribió ese cuento pasó por una experiencia todavía más extenuante, porque de su capacidad de transvasar la obsesión dependía el regreso a condiciones más tolerables; y la tensión del cuento nació de esa eliminación fulgurante de ideas intermedias, de etapas preparatorias, de toda la retórica literaria deliberada, puesto que había en juego una operación en alguna medida fatal que no toleraba pérdida de tiempo; estaba allí, y sólo de un manotazo podía arrancársela del cuello o de la cara. En todo caso así me tocó escribir muchos de mis cuentos; incluso en algunos relativamente largos, como Las armas secretas, la angustia omnipresente a lo largo de todo un día me obligó a trabajar empecinadamente hasta terminar el relato y sólo entonces, sin cuidarme de releerlo, bajar a la calle y caminar por mí mismo, sin ser ya Pierre, sin ser ya Michèle.

Esto permite sostener que cierta gama de cuentos nace de un estado de trance, anormal para los cánones de la normalidad al uso, y que el autor los escribe mientras está en lo que los franceses llaman un “état second”. Que Poe haya logrado sus mejores relatos en ese estado (paradójicamente reservaba la frialdad racional para la poesía, por lo menos en la intención) lo prueba más acá de toda evidencia testimonial el efecto traumático, contagioso y para algunos diabólico de The Tell-tale Heart o de Berenice. No faltará quien estime que exagero esta noción de un estado ex-orbitado como el único terreno donde puede nacer un gran cuento breve; haré notar que me refiero a relatos donde el tema mismo contiene la “anormalidad”, como los citados de Poe, y que me baso en mi propia experiencia toda vez que me vi obligado a escribir un cuento para evitar algo mucho peor. ¿Cómo describir la atmósfera que antecede y envuelve el acto de escribirlo? Si Poe hubiera tenido ocasión de hablar de eso, estas páginas no serían intentadas, pero él calló ese círculo de su infierno y se limitó a convertirlo en The Black Cat o en Ligeia. No sé de otros testimonios que puedan ayudar a comprender el proceso desencadenante y condicionante de un cuento breve digno de recuerdo; apelo entonces a mi propia situación de cuentista y veo a un hombre relativamente feliz y cotidiano, envuelto en las mismas pequeñeces y dentistas de todo habitante de una gran ciudad, que lee el periódico y se enamora y va al teatro y que de pronto, instantáneamente, en un viaje en el subte, en un café, en un sueño, en la oficina mientras revisa una traducción sospechosa acerca del analfabetismo en Tanzania, deja de ser él-y-su-circunstancia y sin razón alguna, sin preaviso, sin el aura de los epilépticos, sin la crispación que precede a las grandes jaquecas, sin nada que le dé tiempo a apretar los dientes y a respirar hondo, es un cuento, una masa informe sin palabras ni caras ni principio ni fin pero ya un cuento, algo que solamente puede ser un cuento y además en seguida, inmediatamente, Tanzania puede irse al demonio porque este hombre meterá una hoja de papel en la máquina y empezará a escribir aunque sus jefes y las Naciones Unidas en pleno le caigan por las orejas, aunque su mujer lo llame porque se está enfriando la sopa, aunque ocurran cosas tremendas en el mundo y haya que escuchar las informaciones radiales o bañarse o telefonear a los amigos. Me acuerdo de una cita curiosa, creo que de Roger Fry; un niño precozmente dotado para el dibujo explicaba su método de composición diciendo: First I think and then I draw a line round my think (sic). En el caso de estos cuentos sucede exactamente lo contrario: la línea verbal que los dibujará arranca sin ningún “think” previo, hay como un enorme coágulo, un bloque total que ya es el cuento, eso es clarísimo aunque nada pueda parecer más oscuro, y precisamente ahí reside esa especie de analogía onírica de signo inverso que hay en la composición de tales cuentos, puesto que todos hemos soñado cosas meridianamente claras que, una vez despiertos, eran un coágulo informe, una masa sin sentido. ¿Se sueña despierto al escribir un cuento breve? Los límites del sueño y la vigilia, ya se sabe: basta preguntarle al filósofo chino o a la mariposa. De todas maneras si la analogía es evidente, la relación es de signo inverso por lo menos en mi caso, puesto que arranco del bloque informe y escribo algo que sólo entonces se convierte en un cuento coherente y válido per se. La memoria, traumatizada sin duda por una experiencia vertiginosa, guarda en detalle las sensaciones de esos momentos, y me permite racionalizarlos aquí en la medida de lo posible. Hay la masa que es el cuento (¿pero qué cuento? No lo sé y lo sé, todo está visto por algo mío que no es mi conciencia pero que vale más que ella en esa hora fuera del tiempo y la razón), hay la angustia y la ansiedad y la maravilla, porque también las sensaciones y los sentimientos se contradicen en esos momentos, escribir un cuento así es simultáneamente terrible y maravilloso, hay una desesperación exaltante, una exaltación desesperada; es ahora o nunca, y el temor de que pueda ser nunca exacerba el ahora, lo vuelve máquina de escribir corriendo a todo teclado, olvido de la circunstancia, abolición de lo circundante. Y entonces la masa negra se aclara a medida que se avanza, increíblemente las cosas son de una extrema facilidad como si el cuento ya estuviera escrito con una tinta simpática y uno le pasara por encima el pincelito que lo despierta. Escribir un cuento así no da ningún trabajo, absolutamente ninguno; todo ha ocurrido antes y ese antes, que aconteció en un plano donde “la sinfonía se agita en la profundidad”, para decirlo con Rimbaud, es el que ha provocado la obsesión, el coágulo abominable que había que arrancarse a tirones de palabras. Y por eso, porque todo está decidido en una región que diurnamente me es ajena, ni siquiera el remate del cuento presenta problemas, sé que puedo escribir sin detenerme, viendo presentarse y sucederse los episodios, y que el desenlace está tan incluido en el coágulo inicial como el punto de partida. Me acuerdo de la mañana en que me cayó encima Una flor amarilla: el bloque amorfo era la noción del hombre que encuentra a un niño que se le parece y tiene la deslumbradora intuición de que somos inmortales. Escribí las primeras escenas sin la menor vacilación, pero no sabía lo que iba a ocurrir, ignoraba el desenlace de la historia. Si en ese momento alguien me hubiera interrumpido para decirme: “Al final el protagonista va a envenenar a Luc”, me hubiera quedado estupefacto. Al final el protagonista envenena a Luc, pero eso llegó como todo lo anterior, como una madeja que se desovilla a medida que tiramos; la verdad es que en mis cuentos no hay el menor mérito literario, el menor esfuerzo. Si algunos se salvan del olvido es porque he sido capaz de recibir y transmitir sin demasiadas pérdidas esas latencias de una psiquis profunda, y el resto es una cierta veteranía para no falsear el misterio, conservarlo lo más cerca posible de su fuente, con su temblor original, su balbuceo arquetípico.

Lo que precede habrá puesto en la pista al lector: no hay diferencia genética entre este tipo de cuentos y la poesía como la entendemos a partir de Baudelaire. Pero si el acto poético me parece una suerte de magia de segundo grado, tentativa de posesión ontológica y no ya física como en la magia propiamente dicha, el cuento no tiene intenciones esenciales, no indaga ni transmite un conocimiento o un “mensaje”. El génesis del cuento y del poema es sin embargo el mismo, nace de un repentino extrañamiento, de un desplazarse que altera el régimen “normal” de la conciencia; en un tiempo en que las etiquetas y los géneros ceden a una estrepitosa bancarrota, no es inútil insistir en esta afinidad que muchos encontrarán fantasiosa. Mi experiencia me dice que, de alguna manera, un cuento breve como los que he tratado de caracterizar no tiene una estructura de prosa. Cada vez que me ha tocado revisar la traducción de uno de mis relatos (o intentar la de otros autores, como alguna vez con Poe) he sentido hasta qué punto la eficacia y el sentido del cuento dependían de esos valores que dan su carácter específico al poema y también al jazz: la tensión, el ritmo, la pulsación interna, lo imprevisto dentro de parámetros pre-vistos, esa libertad fatal que no admite alteración sin una pérdida irrestañable. Los cuentos de esta especie se incorporan como cicatrices indelebles a todo lector que los merezca: son criaturas vivientes, organismos completos, ciclos cerrados, y respiran. Ellos respiran, no el narrador, a semejanza de los poemas perdurables y a diferencia de toda prosa encaminada a transmitir la respiración del narrador, a comunicarla a manera de un teléfono de palabras. Y si se pregunta: Pero entonces, ¿no hay comunicación entre el poeta (el cuentista) y el lector?, la respuesta es obvia: La comunicación se opera desde el poema o el cuento, no por medio de ellos. Y esa comunicación no es la que intenta el prosista, de teléfono a teléfono; el poeta y el narrador urden criaturas autónomas, objetos de conducta imprevisible, y sus consecuencias ocasionales en los lectores no se diferencian esencialmente de las que tienen para el autor, primer sorprendido de su creación, lector azorado de sí mismo.

Breve coda sobre los cuentos fantásticos. Primera observación: lo fantástico como nostalgia. Toda suspension of disbelief obra como una tregua en el seco, implacable asedio que el determinismo hace al hombre. En esa tregua, la nostalgia introduce una variante en la afirmación de Ortega: hay hombres que en algún momento cesan de ser ellos y su circunstancia, hay una hora en la que se anhela ser uno mismo y lo inesperado, uno mismo y el momento en que la puerta que antes y después da al zaguán se entorna lentamente para dejarnos ver el prado donde relincha el unicornio.

Segunda observación: lo fantástico exige un desarrollo temporal ordinario. Su irrupción altera instantáneamente el presente, pero la puerta que da al zaguán ha sido y será la misma en el pasado y el futuro. Sólo la alteración momentánea dentro de la regularidad delata lo fantástico, pero es necesario que lo excepcional pase a ser también la regla sin desplazar las estructuras ordinarias entre las cuales se ha insertado. Descubrir en una nube el perfil de Beethoven sería inquietante si durara diez segundos antes de deshilacharse y volverse fragata o paloma; su carácter fantástico sólo se afirmaría en caso de que el perfil de Beethoven siguiera allí mientras el resto de la nubes se conduce con su desintencionado desorden sempiterno. En la mala literatura fantástica, los perfiles sobrenaturales suelen introducirse como cuñas instantáneas y efímeras en la sólida masa de lo consuetudinario; así, una señora que se ha ganado el odio minucioso del lector, es meritoriamente estrangulada a último minuto gracias a una mano fantasmal que entra por la chimenea y se va por la ventana sin mayores rodeos, aparte de que en esos casos el autor se cree obligado a proveer una “explicación” a base de antepasados vengativos o maleficios malayos. Agrego que la peor literatura de este género es sin embargo la que opta por el procedimiento inverso, es decir el desplazamiento de lo temporal ordinario por una especie de “full-time” de lo fantástico, invadiendo la casi totalidad del escenario con gran despliegue de cotillón sobrenatural, como en el socorrido modelo de la casa encantada donde todo rezuma manifestaciones insólitas, desde que el protagonista hace sonar el aldabón de las primeras frases hasta la ventana de la bohardilla donde culmina espasmódicamente el relato. En los dos extremos (insuficiente instalación en la circunstancia ordinaria, y rechazo casi total de esta última) se peca por impermeabilidad, se trabaja con materias heterogéneas momentáneamente vinculadas pero en las que no hay ósmosis, articulación convincente. El buen lector siente que nada tienen que hacer allí esa mano estranguladora ni ese caballero que de resultas de una apuesta se instala para pasar la noche en una tétrica morada. Este tipo de cuentos que abruma las antologías del género recuerda la receta de Edward Lear para fabricar un pastel cuyo glorioso nombre he olvidado: Se toma un cerdo, se lo ata a una estaca y se le pega violentamente, mientras por otra parte se prepara con diversos ingredientes una masa cuya cocción sólo se interrumpe para seguir apaleando al cerdo. Si al cabo de tres días no se ha logrado que la masa y el cerdo formen un todo homogéneo, puede considerarse que el pastel es un fracaso, por lo cual se soltará al cerdo y se tirará la masa a la basura. Que es precisamente lo que hacemos con los cuentos donde no hay ósmosis, donde lo fantástico y lo habitual se yuxtaponen sin que nazca el pastel que esperábamos saborear estremecidamente.

II - Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo.

III - Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia.

IV - Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón.

V - No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas.

VI - Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia: "Desde el río soplaba el viento frío", no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes.

VII - No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo.

VIII - Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea.

IX - No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir, y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino.

X - No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento.

Cortázar, Julio, Último Round, México D.F., Siglo XXI, 1990