Marco Denevi

No pude decirle que no porque era un tipo muy formal, muy educado, francés y de edad. Pero para mí el experimento iba derecho al fracaso.

–No vaya a creer –me dijo–. Tampoco yo estoy muy seguro. Pero usted es dueño de una mentalidad sumamente permeable, absorbente y hasta me atrevería a calificarla de esponjosa.

–¿Y eso está mal?

–Al contrario. Usted es un predestinado. De manera que si no tengo éxito con usted no lo tengo con nadie.

Para mí era un compromiso y acepté. El francés me pidió, lo más serio, que cerrara los ojos y que abriera la porosidad mental. En el asunto de los ojos no hubo ningún inconveniente, pero no supe qué hacer con la sesera y por las dudas traté de no pensar en nada.

Sin embargo, al ratito me acordé. Cómo lo adivinó es un misterio, pero ahí mismo el viejo va y me pregunta.

–¿De qué se acordó, Ludivino?

–De una palabra que no conozco.

–¿Qué palabra?

–Tendresse.

Oí que se reía y abrí los ojos. Se reía y saltaba en el sillón. Yo también me reí pero sin mayor voluntad porque no me gustaba nada eso de haberme acordado de una palabra que no salía que quería decir.

Cuando se le terminó el festejo me explico.

–¿Se da cuenta, Ludivino? Usted no habla una sola palabra de francés y sin embargo acaba de recordar una, y más le digo: la pronunció con acento. ¿Comprende por qué? Porque yo se la pasé de mí memoria a su memoria. Sigamos ¿quiere? Ahora con varias palabras juntas.

Otra vez cerré los carozos y puse la piojera en blanco. Y otra vez me acordé de lo que nunca había aprendido. Sin esperar que el viejo me preguntase le largué el rollo:

–Ah, vraiment e’est triste. Ah, vraiment ça finit trop mal.

Lo juné: se había levantado del sillón, hacía ademanes. Parecía cabrero. Y no, otra que cabrero, estaba emocionado.

–Ludivino –la voz se le había venido asmática y como con catarro–. Ludivino, esto es una revolución científica. Usted va a ser famoso en todo el mundo.

De puro servicial y agradecido quise darle otra alegría:

–Es un soneto de Verlaine. Se titula Sonnet boiteux.

Volvió a sentarse. Tenía cara de comisario.

–Esos datos yo no se los transmití, Ludivino. ¿De dónde los sacó? A ver si ha estado engañándome y ahora resulta que habla francés y que conocía el soneto.

Estuvo relojeándome un rato y después se alivió:

–No, usted es incapaz. Ya sé, le transmití el recuerdo de un verso de Verlaine, pero como la memoria es asociativa ese recuerdo arrastró a toda una pequeña constelación de recuerdos: el nombre del autor, el título del poema. Y fíjese qué curioso: olvidé el verso que le pasé. ¿Usted todavía se acuerda?

–Y cómo no. Ah, vraiment e’est triste. Ah, vraiment ça finit trop mal.

–Qué no se va a acordar, usted, con la memoria de elefante que Dios le dio. Bueno, llegó el momento de hacer la prueba de los recuerdos. Qué le parece si empezamos por un recuerdo de mi infancia. ¿Preparado, Ludivino?

Esta vez me costó un poco más, pero al fin me acordé y se lo dije:

–Es un paseo en coche.

–¿Por dónde?

–Por unos jardines como los Rosedales de Palermo, pero distintos. Ahora me acuerdo de que la tante Sophie nos había prometido llevarnos al Bois de Boulogne.

El viejo movía los puños en el aire:

–¿Aprecia la estructura molecular de la memoria, Ludivino? El recuerdo del paseo en fiacre viene dentro de un tejido donde están otras reminiscencias afines, relacionadas entre sí.

Me pidió que le describiera cómo estaba vestida la tante y la verdad es que yo, fuera de un gran sombrero, no me acordaba de nada. En cambio, a una chiquilina como de diez años, sentada al lado de Sophie, la veía tal cual.

–Pobre Ivette –suspiré–. Me acuerdo de ella y se me frunce el corazón.

–¿Sabe por qué?

–No

–Porque todavía no le pasé el recuerdo de quién es Yvette.

–Igual siento gran tristeza.

–Qué notable, Ludivino. No, si le repito que usted pronto va a ser famoso. ¿Seguimos?

–Mañana. Ahora estoy medio cansado.

Más que cansado estaba impresionado con eso de acordarme de lo ajeno.

Seguimos al otro día y varios días más y ya sin necesidad de que yo cerrara los ojos y abriese la esponja. El viejo se sentaba al lado mío, me decía “ahí va” y sin la menor dificultad los recuerdos saltaban de su cabeza a la mía como si tal cosa. Eso sí, eran todos recuerdos tristes, de la guerra y uno de Yvette que se quemaba viva. Se lo dije:

–Oiga. ¿Usted no tiene en la piojera más que malos recuerdos?

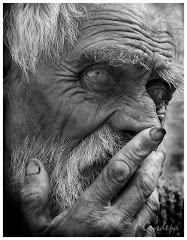

–Es que mi vida ha sido muy desgraciada, Ludivino.

–Hágame el obsequio, páseme alguno menos fúnebre.

Mi mujer se dio cuenta:

–¿Qué te ocurre a vos, che, que andás tan melancólico y de yapa envejecido?

–Qué querés, todo el día con el recuerdo de la pobre Yvette.

–¿Quién es Yvette? Alguna atorrante que te engatusó, seguro.

–Mi finada hermanita. Se le reventó el calentador y el deshabillé de mouseline tomó fuego.

–Pero si nunca tuviste ninguna hermana y menos que se llamara Yvette. A vos se te picó el juicio.

Tenía razón mi mujer. Con los recuerdos del francés en la sabiola, yo me confundía. Así que una noche lo encaré.

–No quiero que me pase más recuerdos. Son todos de lo peor. Usted se los olvida, mire qué vivo, pero me pasa el fardo a mí y yo estoy hecho un trapo.

No me contestó. Ni siquiera me miró. Estaba rejuvenecido, más gordo y hasta más alto y se le notaba la felicidad.

De bronca le prohibí la entrada, le retiré el saludo. Pero apenas yo salía a la calle para ir a trabajar o a satisfacer un viejo, el francés, desde lejos, seguía pasándome recuerdos tan fuleros que me volvía loco.

Usted me hubiese visto, daba lástima. No tuve más remedio que cortarle el chorro de la memoria y para qué, para venir a pudrirme aquí, donde no hago otra cosa que pensar en la guerra o en que fui yo el que le dio demasiada presión al calentador.