Ricardo Piglia

a Manolo Mosquera

I

Gordo, difuso, melancólico, el traje de filafil verde nilo flotándole en el cuerpo, Almada salió ensayando un aire de secreta euforia para tratar de borrar su abatimiento.

Las calles se aquietaban ya; oscuras y lustrosas bajaban con un suave declive y lo hacían avanzar plácidamente, sosteniendo el ala del sombrero cuando el viento del río le tocaba la cara. En ese momento las coperas entraban en el primer turno. A cualquier hora hay hombres buscando una mujer, andan por la ciudad bajo el sol pálido, cruzan furtivamente hacia los dancings que en el atardecer dejan caer sobre la ciudad una música dulce. Almada se sentía perdido, lleno de miedo y de desprecio. Con el desaliento regresaba el recuerdo de Larry: el cuerpo distante de la mujer, blando sobre la banqueta de cuero, las rodillas abiertas, el pelo rojo contra las lámparas celestes del New Deal. Verla de lejos, a pleno día, la piel gastada, las ojeras, vacilando contra la luz malva que bajaba del cielo: altiva, borracha, indiferente, como si él fuera una planta o un bicho. “Poder humillarla una vez”, pensó. “Quebrarla en dos para hacerla gemir y entregarse.”

En la esquina, el local del New Deal era una mancha ocre, corroída, más pervertida aun bajo la neblina de las seis de la tarde. Parado enfrente, retacón, ensimismado, Almada encendió un cigarrillo y levantó la cara como buscando en el aire el perfume maligno de Larry. Se sentía fuerte ahora, capaz de todo, capaz de entrar al cabaret y sacarla de un brazo y cachetearla hasta que obedeciera. “Años que quiero levantar vuelo”, pensó de pronto. “Ponerme por mi cuenta en Panamá, Quito, Ecuador.” En un costado, tendida en un zaguán, vio el bulto sucio de una mujer que dormía envuelta en trapos. Almada la empujó con un pie.

—Che, vos —dijo.

La mujer se sentó tanteando el aire y levantó la cara como enceguecida.

—¿Cómo te llamás? —dijo él.

—¿Quién?

—Vos. ¿O no me oís?

—Echevarne Angélica Inés —dijo ella, rígida—. Echevarne Angélica Inés, que me dicen Anahí.

—¿Y qué hacés acá?

—Nada —dijo ella—. ¿Me das plata?

—Ahá, ¿querés plata?

—La mujer se apretaba contra el cuerpo un viejo sobretodo de varón que la envolvía como una túnica.

—Bueno —dijo él—. Si te arrodillás y me besás los pies te doy mil pesos.

—¿Eh?

—¿Ves? Mirá —dijo Almada agitando el billete entre sus deditos mochos—. Te arrodillás y te lo doy.

—Yo soy ella, soy Anahí. La pecadora, la gitana.

—¿Escuchaste? —dijo Almada—. ¿O estás borracha?

—La macarena, ay macarena, llena de tules —cantó la mujer y empezó a arrodillarse contra los trapos que le cubrían la piel hasta hundir su cara entre las piernas de Almada. Él la miró desde lo alto, majestuoso, un brillo húmedo en sus ojitos de gato.

—Ahí tenés. Yo soy Almada —dijo y le alcanzó el billete—. Cómprate perfume.

—La pecadora. Reina y madre —dijo ella—. No hubo nunca en todo este país un hombre más hermoso que Juan Bautista Bairoletto, el jinete.

Por el tragaluz del dancing se oía sonar un piano débilmente, indeciso. Almada cerró las manos en los bolsillos y enfiló hacia la música, hacia los cortinados color sangre de la entrada.

—La macarena, ay macarena —cantaba la loca—. Llena de tules y sedas, la macarena, ay, llena de tules —cantó la loca.

Antúnez entró en el pasillo amarillento de la pensión de Viamonte y Reconquista, sosegado, manso ya, agradecido a esa sutil combinación de los hechos de la vida que él llamaba su destino. Hacía una semana que vivía con Larry. Antes se encontraban cada vez que él se demoraba en el New Deal sin elegir o querer admitir que iba por ella; después, en la cama, los dos se usaban con frialdad y eficacia, lentos, perversamente. Antúnez se despertaba pasado el mediodía y bajaba a la calle, olvidado ya del resplandor agrio de la luz en las persianas entornadas. Hasta que al fin una mañana, sin nada que lo hiciera prever, ella se paró desnuda en medio del cuarto y como si hablara sola le pidió que no se fuera. Antúnez se largó a reír: “¿Para qué?”, dijo. “¿Quedarme?”, dijo él, un hombre pesado, envejecido. “¿Para qué?”, le había dicho, pero ya estaba decidido, porque en ese momento empezaba a ser consciente de su inexorable decadencia, de los signos de ese fracaso que él había elegido llamar su destino. Entonces se dejó estar en esa pieza, sin nada que hacer salvo asomarse al balconcito de fierro para mirar la bajada de Viamonte y verla venir, lerda, envuelta en la neblina del amanecer. Se acostumbró al modo que tenía ella de entrar trayendo el cansancio de los hombres que le habían pagado copas y arrimarse, como encandilada, para dejar la plata sobre la mesa de luz. Se acostumbró también al pacto, a la secreta y querida decisión de no hablar del dinero, como si los dos supieran que la mujer pagaba de esa forma el modo que tenía él de protegerla de los miedos que de golpe le daban de morirse o de volverse loca.

“Nos queda poco de juego, a ella y a mí”, pensó llegando al recodo del pasillo, y en ese momento, antes de abrir la puerta de la pieza supo que la mujer se le había ido y que todo empezaba a perderse. Lo que no pudo imaginar fue que del otro lado encontraría la desdicha y la lástima, los signos de la muerte en los cajones abiertos y los muebles vacíos, en los frascos, perfumes y polvos de Larry tirados por el suelo: la despedida o el adiós escrito con rouge en el espejo del ropero, como un anuncio que hubiera querido dejarle la mujer antes de irse.

Vino él vino Almada vino a llevarme sabe todo lo nuestro vino al cabaret y es como un bicho una basura oh dios mío andate por favor te lo pido olvidame como si nunca hubiera estado en tu vida yo Larry por lo que más quieras no me busques porque él te va a matar

leyó Antúnez las letras temblorosas, dibujadas como una red en su cara reflejada en la luna del espejo.

Las calles se aquietaban ya; oscuras y lustrosas bajaban con un suave declive y lo hacían avanzar plácidamente, sosteniendo el ala del sombrero cuando el viento del río le tocaba la cara. En ese momento las coperas entraban en el primer turno. A cualquier hora hay hombres buscando una mujer, andan por la ciudad bajo el sol pálido, cruzan furtivamente hacia los dancings que en el atardecer dejan caer sobre la ciudad una música dulce. Almada se sentía perdido, lleno de miedo y de desprecio. Con el desaliento regresaba el recuerdo de Larry: el cuerpo distante de la mujer, blando sobre la banqueta de cuero, las rodillas abiertas, el pelo rojo contra las lámparas celestes del New Deal. Verla de lejos, a pleno día, la piel gastada, las ojeras, vacilando contra la luz malva que bajaba del cielo: altiva, borracha, indiferente, como si él fuera una planta o un bicho. “Poder humillarla una vez”, pensó. “Quebrarla en dos para hacerla gemir y entregarse.”

En la esquina, el local del New Deal era una mancha ocre, corroída, más pervertida aun bajo la neblina de las seis de la tarde. Parado enfrente, retacón, ensimismado, Almada encendió un cigarrillo y levantó la cara como buscando en el aire el perfume maligno de Larry. Se sentía fuerte ahora, capaz de todo, capaz de entrar al cabaret y sacarla de un brazo y cachetearla hasta que obedeciera. “Años que quiero levantar vuelo”, pensó de pronto. “Ponerme por mi cuenta en Panamá, Quito, Ecuador.” En un costado, tendida en un zaguán, vio el bulto sucio de una mujer que dormía envuelta en trapos. Almada la empujó con un pie.

—Che, vos —dijo.

La mujer se sentó tanteando el aire y levantó la cara como enceguecida.

—¿Cómo te llamás? —dijo él.

—¿Quién?

—Vos. ¿O no me oís?

—Echevarne Angélica Inés —dijo ella, rígida—. Echevarne Angélica Inés, que me dicen Anahí.

—¿Y qué hacés acá?

—Nada —dijo ella—. ¿Me das plata?

—Ahá, ¿querés plata?

—La mujer se apretaba contra el cuerpo un viejo sobretodo de varón que la envolvía como una túnica.

—Bueno —dijo él—. Si te arrodillás y me besás los pies te doy mil pesos.

—¿Eh?

—¿Ves? Mirá —dijo Almada agitando el billete entre sus deditos mochos—. Te arrodillás y te lo doy.

—Yo soy ella, soy Anahí. La pecadora, la gitana.

—¿Escuchaste? —dijo Almada—. ¿O estás borracha?

—La macarena, ay macarena, llena de tules —cantó la mujer y empezó a arrodillarse contra los trapos que le cubrían la piel hasta hundir su cara entre las piernas de Almada. Él la miró desde lo alto, majestuoso, un brillo húmedo en sus ojitos de gato.

—Ahí tenés. Yo soy Almada —dijo y le alcanzó el billete—. Cómprate perfume.

—La pecadora. Reina y madre —dijo ella—. No hubo nunca en todo este país un hombre más hermoso que Juan Bautista Bairoletto, el jinete.

Por el tragaluz del dancing se oía sonar un piano débilmente, indeciso. Almada cerró las manos en los bolsillos y enfiló hacia la música, hacia los cortinados color sangre de la entrada.

—La macarena, ay macarena —cantaba la loca—. Llena de tules y sedas, la macarena, ay, llena de tules —cantó la loca.

Antúnez entró en el pasillo amarillento de la pensión de Viamonte y Reconquista, sosegado, manso ya, agradecido a esa sutil combinación de los hechos de la vida que él llamaba su destino. Hacía una semana que vivía con Larry. Antes se encontraban cada vez que él se demoraba en el New Deal sin elegir o querer admitir que iba por ella; después, en la cama, los dos se usaban con frialdad y eficacia, lentos, perversamente. Antúnez se despertaba pasado el mediodía y bajaba a la calle, olvidado ya del resplandor agrio de la luz en las persianas entornadas. Hasta que al fin una mañana, sin nada que lo hiciera prever, ella se paró desnuda en medio del cuarto y como si hablara sola le pidió que no se fuera. Antúnez se largó a reír: “¿Para qué?”, dijo. “¿Quedarme?”, dijo él, un hombre pesado, envejecido. “¿Para qué?”, le había dicho, pero ya estaba decidido, porque en ese momento empezaba a ser consciente de su inexorable decadencia, de los signos de ese fracaso que él había elegido llamar su destino. Entonces se dejó estar en esa pieza, sin nada que hacer salvo asomarse al balconcito de fierro para mirar la bajada de Viamonte y verla venir, lerda, envuelta en la neblina del amanecer. Se acostumbró al modo que tenía ella de entrar trayendo el cansancio de los hombres que le habían pagado copas y arrimarse, como encandilada, para dejar la plata sobre la mesa de luz. Se acostumbró también al pacto, a la secreta y querida decisión de no hablar del dinero, como si los dos supieran que la mujer pagaba de esa forma el modo que tenía él de protegerla de los miedos que de golpe le daban de morirse o de volverse loca.

“Nos queda poco de juego, a ella y a mí”, pensó llegando al recodo del pasillo, y en ese momento, antes de abrir la puerta de la pieza supo que la mujer se le había ido y que todo empezaba a perderse. Lo que no pudo imaginar fue que del otro lado encontraría la desdicha y la lástima, los signos de la muerte en los cajones abiertos y los muebles vacíos, en los frascos, perfumes y polvos de Larry tirados por el suelo: la despedida o el adiós escrito con rouge en el espejo del ropero, como un anuncio que hubiera querido dejarle la mujer antes de irse.

Vino él vino Almada vino a llevarme sabe todo lo nuestro vino al cabaret y es como un bicho una basura oh dios mío andate por favor te lo pido olvidame como si nunca hubiera estado en tu vida yo Larry por lo que más quieras no me busques porque él te va a matar

leyó Antúnez las letras temblorosas, dibujadas como una red en su cara reflejada en la luna del espejo.

II

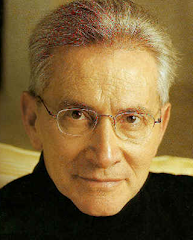

A Emilio Renzi le interesaba la lingüística pero se ganaba la vida haciendo bibliográficas en el diario El Mundo: haber pasado cinco años en la Facultad especializándose en la fonología de Trubetzkoi y terminar escribiendo reseñas de media página sobre el desolado panorama literario nacional era sin duda la causa de su melancolía, de ese aspecto concentrado y un poco metafísico que lo acercaba a los personajes de Roberto Arlt.

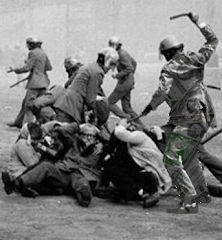

El tipo que hacía policiales estaba enfermo la tarde en que la noticia del asesinato de Larry llegó al diario. El viejo Luna decidió mandar a Renzi a cubrir la información porque pensó que obligarlo a mezclarse en esa historia de putas baratas y cafishios le iba a hacer bien. Habían encontrado a la mujer cosida a puñaladas a la vuelta del New Deal; el único testigo del crimen era una pordiosera medio loca que decía llamarse Angélica Echevarne. Cuando la encontraron acunaba el cadáver como si fuera una muñeca y repetía una historia incomprensible. La Policía detuvo esa misma mañana a Juan Antúnez, el tipo que vivía con la copera, y el asunto parecía resuelto.

—Tratá de ver si podés inventar algo que sirva —le dijo el viejo Luna—. Andáte hasta el Departamento que a las seis dejan entrar al periodismo.

En el Departamento de policía Renzi encontró a un solo periodista, un tal Rinaldi, que hacía crímenes en el diario La Prensa. El tipo era alto y tenía la piel esponjosa, como si recién hubiera salido del agua. Los hicieron pasar a una salita pintada de celeste que parecía un cine: cuatro lámparas alumbraban con una luz violenta una especie de escenario de madera. Por allí sacaron a un hombre altivo que se tapaba la cara con las manos esposadas: enseguida el lugar se llenó de ángulos. El tipo parecía flotar en una niebla y cuando bajó las manos miró a Renzi con ojos suaves.

—Yo no he sido —dijo—. Ha sido el gordo Almada, pero a ése lo protegen de arriba.

Incómodo, Renzi sintió que el hombre le hablaba sólo a él y le exigía ayuda.

—Seguro fue éste —dijo Rinaldi cuando se lo llevaron—. Soy capaz de olfatear un criminal a cien metros: todos tienen la misma cara de gato meado, todos dicen que no fueron y hablan como si estuvieran soñando.

—Me pareció que decía la verdad.

—Siempre parecen decir la verdad. Ahí está la loca. La vieja entró mirando la luz y se movió por la tarima con un leve balanceo, como si caminara atada. En cuanto empezó a oírla Renzi encendió su grabador.

—Yo he visto todo he visto como si me viera el cuerpo todo por dentro los ganglios las entrañas el corazón que pertenece que perteneció y va a pertenecer a Juan Bautista Bairoletto el jinete por ese hombre le estoy diciendo váyase de aquí enemigo mala entraña o no ve que quiere sacarme la piel a lonjas y hacer visos encajes ropa de tul trenzando el pelo de la Anahí gitana la macarena, ay macarena una arrastrada sos no tenés alma y el brillo en esa mano un pedernal tomo ácido te juro si te acercás tomo ácido pecadora loca de envidia porque estoy limpia yo de todo mal soy una santa Echevarne Angélica Inés que me dicen Anahí tenía razón Hitler cuando dijo hay que matar a todos los entrerrianos soy bruja y soy gitana y soy la reina que teje un tul hay que tapar el brillo de esa mano un pedernal, el brillo que la hizo morir por qué te sacás el antifaz mascarita que me vio o no me vio y le habló de ese dinero Madre María Madre María en el zaguán Anahí fue gitana y fue reina y fue amiga de Evita Perón y dónde está el purgatorio si no estuviera en Lanús donde llevaron a la virgen con careta en esa máquina con un moño de tul para taparle la cara que la he tenido blanca por la inocencia.

—Parece una parodia de Macbeth —susurró, erudito, Rinaldi—. Se acuerda ¿no? El cuento contado por un loco que nada significa.

—Por un idiota, no por un loco —rectificó Renzi—. Por un idiota. ¿Y quién le dijo que no significa nada?

La mujer seguía hablando de cara a la luz.

—Por qué me dicen traidora sabe por qué le voy a decir porque a mí me amaba el hombre más hermoso en esta tierra Juan Bautista Bairoletto jinete de poncho inflado en el aire es un globo un globo gordo que flota bajo la luz amarilla no te acerqués si te acercás te digo no me toqués con la espada porque en la luz es donde yo he visto todo he visto como si me viera el cuerpo todo por dentro los ganglios las entrañas el corazón que perteneció que pertenece y que va a pertenecer.

—Vuelve a empezar —dijo Rinaldi.

—Tal vez está tratando de hacerse entender.

—¿Quién? ¿Esa? Pero no ve lo rayada que está —dijo mientras se levantaba de la butaca—. ¿Viene?

—No. Me quedo.

—Oiga viejo. ¿No se dio cuenta que repite siempre lo mismo desde que la encontraron?

—Por eso —dijo Renzi controlando la cinta del grabador—. Por eso quiero escuchar: porque repite siempre lo mismo.

Tres horas más tarde Emilio Renzi desplegaba sobre el sorprendido escritorio del viejo Luna una transcripción literal del monólogo de la loca, subrayado con lápices de distintos colores y cruzado de marcas y de números.

—Tengo la prueba de que Antúnez no mató a la mujer. Fue otro, un tipo que él nombró, un tal Almada, el gordo Almada.

—¿Qué me contás? —dijo Luna, sarcástico—. Así que Antúnez dice que fue Almada y vos le creés.

—No. Es la loca que lo dice; la loca que hace diez horas repite siempre lo mismo sin decir nada. Pero precisamente porque repite lo mismo se la puede entender. Hay una serie de reglas en lingüística, un código que se usa para analizar el lenguaje psicótico.

—Decime pibe —dijo Luna lentamente—. ¿Me estás cargando?

—Espere, déjeme hablar un minuto. En un delirio el loco repite, o mejor, está obligado a repetir ciertas estructuras verbales que son fijas, como un molde ¿se da cuenta? un molde que va llenando con palabras. Para analizar esa estructura hay 36 categorías verbales que se llaman operadores lógicos. Son como un mapa, usted los pone sobre lo que dicen y se da cuenta que el delirio está ordenado, que repite esas fórmulas. Lo que no entra en ese orden, lo que no se puede clasificar, lo que sobra, el desperdicio, es lo nuevo: es lo que el loco trata de decir a pesar de la compulsión repetitiva. Yo analicé con ese método el delirio de esa mujer. Si usted mira va a ver que ella repite una cantidad de fórmulas, pero hay una serie de frases, de palabras que no se pueden clasificar, que quedan fuera de esa estructura. Yo hice eso y separé esas palabras y ¿qué quedó? —dijo Renzi levantando la cara para mirar al viejo Luna—. ¿Sabe qué queda? Esta frase: El hombre gordo la esperaba en el zaguán y no me vio y le habló de dinero y brilló esa mano que la hizo morir. ¿Se da cuenta —remató Renzi, triunfal—. El asesino es el gordo Almada.

El viejo Luna lo miró impresionado y se inclinó sobre el papel.

—¿Ve? —insistió Renzi—. Fíjese que ella va diciendo esas palabras, las subrayadas en rojo, las va diciendo entre los agujeros que se puede hacer en medio de lo que está obligada a repetir, la historia de Bairoletto, la virgen y todo el delirio. Si se fija en las diferentes versiones va a ver que las únicas palabras que cambian de lugar son esas con las que ella trata de contar lo que vio.

—Che, pero qué bárbaro. ¿Eso lo aprendiste en la Facultad?

—No me joda.

—No te jodo, en serio te digo. ¿Y ahora qué vas a hacer con todos estos papeles? ¿La tesis?

—¿Cómo qué voy a hacer? Lo vamos a publicar en el diario.

El viejo Luna sonrió como si le doliera algo.

—Tranquilizate pibe. ¿O pensás que este diario se dedica a la lingüística?

—Hay que publicarlo ¿no se da cuenta? Así lo pueden usar los abogados de Antúnez. ¿No ve que ese tipo es inocente?

—Oíme, el tipo ese está cocinado, no tiene abogados, es un cafishio, la mató porque a la larga siempre terminan así las locas esas. Me parece fenómeno el jueguito de palabras, pero paramos acá. Hacé una nota de cincuenta líneas contando que a la mina la mataron a puñaladas.

—Escuche, señor Luna —lo cortó Renzi—. Ese tipo se va a pasar lo que le queda de vida metido en cana.

—Ya sé. Pero yo hace treinta años que estoy metido en este negocio y sé una cosa: no hay que buscarse problemas con la policía. Si ellos te dicen que lo mató la Virgen María, vos escribís que lo mató la Virgen María.

—Está bien —dijo Renzi juntando los papeles—. En ese caso voy a mandarle los papeles al juez.

—Decime ¿vos te querés arruinar la vida? ¿Una loca de testigo para salvar a un cafishio? ¿Por qué te querés mezclar?

—En la cara le brillaban un dulce sosiego, una calma que nunca le había visto—. Mirá, tomate el día franco, andá al cine, hacé lo que quieras, pero no armes lío. Si te enredás con la policía te echo del diario.

Renzi se sentó frente a la máquina y puso un papel en blanco. Iba a redactar su renuncia; iba a escribir una carta al juez. Por las ventanas, las luces de la ciudad parecían grietas en la oscuridad. Prendió un cigarrillo y estuvo quieto, pensando en Almada, en Larry, oyendo a la loca que hablaba de Bairoletto. Después bajó la cara y se largó a escribir casi sin pensar, como si alguien le dictara:

Gordo, difuso, melancólico, el traje de filafil verde nilo flotándole en el cuerpo —empezó a escribir Renzi—, Almada salió ensayando un aire de secreta euforia para tratar de borrar su abatimiento.

El tipo que hacía policiales estaba enfermo la tarde en que la noticia del asesinato de Larry llegó al diario. El viejo Luna decidió mandar a Renzi a cubrir la información porque pensó que obligarlo a mezclarse en esa historia de putas baratas y cafishios le iba a hacer bien. Habían encontrado a la mujer cosida a puñaladas a la vuelta del New Deal; el único testigo del crimen era una pordiosera medio loca que decía llamarse Angélica Echevarne. Cuando la encontraron acunaba el cadáver como si fuera una muñeca y repetía una historia incomprensible. La Policía detuvo esa misma mañana a Juan Antúnez, el tipo que vivía con la copera, y el asunto parecía resuelto.

—Tratá de ver si podés inventar algo que sirva —le dijo el viejo Luna—. Andáte hasta el Departamento que a las seis dejan entrar al periodismo.

En el Departamento de policía Renzi encontró a un solo periodista, un tal Rinaldi, que hacía crímenes en el diario La Prensa. El tipo era alto y tenía la piel esponjosa, como si recién hubiera salido del agua. Los hicieron pasar a una salita pintada de celeste que parecía un cine: cuatro lámparas alumbraban con una luz violenta una especie de escenario de madera. Por allí sacaron a un hombre altivo que se tapaba la cara con las manos esposadas: enseguida el lugar se llenó de ángulos. El tipo parecía flotar en una niebla y cuando bajó las manos miró a Renzi con ojos suaves.

—Yo no he sido —dijo—. Ha sido el gordo Almada, pero a ése lo protegen de arriba.

Incómodo, Renzi sintió que el hombre le hablaba sólo a él y le exigía ayuda.

—Seguro fue éste —dijo Rinaldi cuando se lo llevaron—. Soy capaz de olfatear un criminal a cien metros: todos tienen la misma cara de gato meado, todos dicen que no fueron y hablan como si estuvieran soñando.

—Me pareció que decía la verdad.

—Siempre parecen decir la verdad. Ahí está la loca. La vieja entró mirando la luz y se movió por la tarima con un leve balanceo, como si caminara atada. En cuanto empezó a oírla Renzi encendió su grabador.

—Yo he visto todo he visto como si me viera el cuerpo todo por dentro los ganglios las entrañas el corazón que pertenece que perteneció y va a pertenecer a Juan Bautista Bairoletto el jinete por ese hombre le estoy diciendo váyase de aquí enemigo mala entraña o no ve que quiere sacarme la piel a lonjas y hacer visos encajes ropa de tul trenzando el pelo de la Anahí gitana la macarena, ay macarena una arrastrada sos no tenés alma y el brillo en esa mano un pedernal tomo ácido te juro si te acercás tomo ácido pecadora loca de envidia porque estoy limpia yo de todo mal soy una santa Echevarne Angélica Inés que me dicen Anahí tenía razón Hitler cuando dijo hay que matar a todos los entrerrianos soy bruja y soy gitana y soy la reina que teje un tul hay que tapar el brillo de esa mano un pedernal, el brillo que la hizo morir por qué te sacás el antifaz mascarita que me vio o no me vio y le habló de ese dinero Madre María Madre María en el zaguán Anahí fue gitana y fue reina y fue amiga de Evita Perón y dónde está el purgatorio si no estuviera en Lanús donde llevaron a la virgen con careta en esa máquina con un moño de tul para taparle la cara que la he tenido blanca por la inocencia.

—Parece una parodia de Macbeth —susurró, erudito, Rinaldi—. Se acuerda ¿no? El cuento contado por un loco que nada significa.

—Por un idiota, no por un loco —rectificó Renzi—. Por un idiota. ¿Y quién le dijo que no significa nada?

La mujer seguía hablando de cara a la luz.

—Por qué me dicen traidora sabe por qué le voy a decir porque a mí me amaba el hombre más hermoso en esta tierra Juan Bautista Bairoletto jinete de poncho inflado en el aire es un globo un globo gordo que flota bajo la luz amarilla no te acerqués si te acercás te digo no me toqués con la espada porque en la luz es donde yo he visto todo he visto como si me viera el cuerpo todo por dentro los ganglios las entrañas el corazón que perteneció que pertenece y que va a pertenecer.

—Vuelve a empezar —dijo Rinaldi.

—Tal vez está tratando de hacerse entender.

—¿Quién? ¿Esa? Pero no ve lo rayada que está —dijo mientras se levantaba de la butaca—. ¿Viene?

—No. Me quedo.

—Oiga viejo. ¿No se dio cuenta que repite siempre lo mismo desde que la encontraron?

—Por eso —dijo Renzi controlando la cinta del grabador—. Por eso quiero escuchar: porque repite siempre lo mismo.

Tres horas más tarde Emilio Renzi desplegaba sobre el sorprendido escritorio del viejo Luna una transcripción literal del monólogo de la loca, subrayado con lápices de distintos colores y cruzado de marcas y de números.

—Tengo la prueba de que Antúnez no mató a la mujer. Fue otro, un tipo que él nombró, un tal Almada, el gordo Almada.

—¿Qué me contás? —dijo Luna, sarcástico—. Así que Antúnez dice que fue Almada y vos le creés.

—No. Es la loca que lo dice; la loca que hace diez horas repite siempre lo mismo sin decir nada. Pero precisamente porque repite lo mismo se la puede entender. Hay una serie de reglas en lingüística, un código que se usa para analizar el lenguaje psicótico.

—Decime pibe —dijo Luna lentamente—. ¿Me estás cargando?

—Espere, déjeme hablar un minuto. En un delirio el loco repite, o mejor, está obligado a repetir ciertas estructuras verbales que son fijas, como un molde ¿se da cuenta? un molde que va llenando con palabras. Para analizar esa estructura hay 36 categorías verbales que se llaman operadores lógicos. Son como un mapa, usted los pone sobre lo que dicen y se da cuenta que el delirio está ordenado, que repite esas fórmulas. Lo que no entra en ese orden, lo que no se puede clasificar, lo que sobra, el desperdicio, es lo nuevo: es lo que el loco trata de decir a pesar de la compulsión repetitiva. Yo analicé con ese método el delirio de esa mujer. Si usted mira va a ver que ella repite una cantidad de fórmulas, pero hay una serie de frases, de palabras que no se pueden clasificar, que quedan fuera de esa estructura. Yo hice eso y separé esas palabras y ¿qué quedó? —dijo Renzi levantando la cara para mirar al viejo Luna—. ¿Sabe qué queda? Esta frase: El hombre gordo la esperaba en el zaguán y no me vio y le habló de dinero y brilló esa mano que la hizo morir. ¿Se da cuenta —remató Renzi, triunfal—. El asesino es el gordo Almada.

El viejo Luna lo miró impresionado y se inclinó sobre el papel.

—¿Ve? —insistió Renzi—. Fíjese que ella va diciendo esas palabras, las subrayadas en rojo, las va diciendo entre los agujeros que se puede hacer en medio de lo que está obligada a repetir, la historia de Bairoletto, la virgen y todo el delirio. Si se fija en las diferentes versiones va a ver que las únicas palabras que cambian de lugar son esas con las que ella trata de contar lo que vio.

—Che, pero qué bárbaro. ¿Eso lo aprendiste en la Facultad?

—No me joda.

—No te jodo, en serio te digo. ¿Y ahora qué vas a hacer con todos estos papeles? ¿La tesis?

—¿Cómo qué voy a hacer? Lo vamos a publicar en el diario.

El viejo Luna sonrió como si le doliera algo.

—Tranquilizate pibe. ¿O pensás que este diario se dedica a la lingüística?

—Hay que publicarlo ¿no se da cuenta? Así lo pueden usar los abogados de Antúnez. ¿No ve que ese tipo es inocente?

—Oíme, el tipo ese está cocinado, no tiene abogados, es un cafishio, la mató porque a la larga siempre terminan así las locas esas. Me parece fenómeno el jueguito de palabras, pero paramos acá. Hacé una nota de cincuenta líneas contando que a la mina la mataron a puñaladas.

—Escuche, señor Luna —lo cortó Renzi—. Ese tipo se va a pasar lo que le queda de vida metido en cana.

—Ya sé. Pero yo hace treinta años que estoy metido en este negocio y sé una cosa: no hay que buscarse problemas con la policía. Si ellos te dicen que lo mató la Virgen María, vos escribís que lo mató la Virgen María.

—Está bien —dijo Renzi juntando los papeles—. En ese caso voy a mandarle los papeles al juez.

—Decime ¿vos te querés arruinar la vida? ¿Una loca de testigo para salvar a un cafishio? ¿Por qué te querés mezclar?

—En la cara le brillaban un dulce sosiego, una calma que nunca le había visto—. Mirá, tomate el día franco, andá al cine, hacé lo que quieras, pero no armes lío. Si te enredás con la policía te echo del diario.

Renzi se sentó frente a la máquina y puso un papel en blanco. Iba a redactar su renuncia; iba a escribir una carta al juez. Por las ventanas, las luces de la ciudad parecían grietas en la oscuridad. Prendió un cigarrillo y estuvo quieto, pensando en Almada, en Larry, oyendo a la loca que hablaba de Bairoletto. Después bajó la cara y se largó a escribir casi sin pensar, como si alguien le dictara:

Gordo, difuso, melancólico, el traje de filafil verde nilo flotándole en el cuerpo —empezó a escribir Renzi—, Almada salió ensayando un aire de secreta euforia para tratar de borrar su abatimiento.

De Prisión perpetua