Manuel Mujica Láinez

A Guillermo Whitelow

Querido Billy:

El viernes pasado, en lo de Nini Gómez, me pediste que contara el episodio de Córdoba. Inesperadamente, ese episodio de Córdoba ha llegado a adquirir cierta fama en determinados círculos de Buenos Aires, porque donde voy me preguntan qué me sucedió allí. Lo cierto es que todavía nadie, nadie, conoce el asunto, ya que he preferido callar, por tratarse de algo tan insólito que ni siquiera yo, su casual testigo, logro convencerme de que tuvo lugar. Pero sí, sí tuvo lugar, fue un hecho real, concreto, y no una pavorosa alucinación. Alguna vez, en el curso de estos últimos dos meses, he aludido a él, ante ti, ante los más íntimos –pues por momentos me resulta muy difícil callarlo–, y eso ha provocado la marea de pequeños comentarios que mencionaste en la comida de Nini, mas, como te digo, hasta ahora nadie sospecha, nadie podría imaginar qué aconteció, aparte, por supuesto, de que el motivo de tanta curiosidad es misterioso, acaso espantoso.

He resuelto, a raíz de tu pedido, que debo revelárselo a alguien y compartir el peso de su enigma. Ese alguien eres tú, mi mejor amigo, tal vez el único que me creerá cabalmente. No tendría sentido que te mintiese a ti. Te confieso que lo hago con algún remordimiento, puesto que desde hoy seremos dos los depositarios de un secreto incalificable. Eso sí, te encarezco que hagas lo posible por no divulgarlo. Insisto en que no será fácil. Por lo que a mí respecta, la razón fundamental que me impulsa a declarar lo que sé del mismo, finca en que podría desaparecer, morirme (por causas naturales o de las otras, quizás de las otras), y en que la responsabilidad de partir de este mundo con una carga tan descomunal agobia mis débiles hombros.

Me fui a Córdoba, como recordarás, a la pensión "El Miosotis", ubicada cerca de San Antonio, con el propósito de descansar. Lo merecía luego del ajetreo de estos últimos tiempos, de tanto barullo triste. Lucille me recomendó el sitio, verdaderamente encantador. Claro que ni ella ni nadie hubieran podido prever lo que allá pasaría.

Es un establecimiento pequeño, dirigido por un matrimonio inglés, que sólo recibe a una docena de huéspedes. Cuando llegué no lo habitaban, fuera de los dueños y el reducido personal de servicio, más que tres matrimonios (dos de ellos de recién casados) y una señora anciana, la cual, según se me informó en seguida, vive allí permanentemente. La primera semana transcurrió en medio de la paz absoluta: los jóvenes matrimonios se ocupaban de sí mismos; los ingleses –Mr. y Mrs. Bridge evidenciaban ser modelos de discreta prudencia; y la dama vieja, la señora de Morales Rivas, limitó su parca conversación a los temas convencionales. Me apliqué a bañarme en el solitario arroyo vecino; a beber naranjadas y vasos de vino blanco en el bar "El Cordobés"; y a pasear por los alrededores (no hay mucho que ver), respirando el aire seco que languidecía entre las quintas escasas. Una tarde, mi caminata se estiró una legua, hasta el instituto cuyo largo título no he podido aprender y que se especializa, según me explicaron, en investigaciones vinculadas con los estudios aeroespaciales. Espero no equivocarme; demasiado conoces mi ignorancia total en lo que a esa materia se refiere. Creo que en el instituto en cuestión se realizan esos estudios o búsquedas parecidas. En el Di Tella te lo aclararán. De todos modos, no me adelanté más allá de sus muros, ni me pasó por la mente entrar al caserón, el cual nada difiere de los restantes que, hundidos en el follaje, flanquean los caminos de la zona. Sólo después se me ocurrió atribuirle importancia a la proximidad de aquel centro ignoto, al que, por lo demás, probablemente no hubiera tenido acceso, de haberme propuesto tan peregrina excursión.

Mi vida se desenvolvió, en consecuencia, agradablemente: baños, paseos, lecturas; de noche, la tertulia familiar, en torno de la radio inestable, o vagas partidas de canasta, con el matrimonio mayor y la señora de Morales Rivas. Hasta que los Kohn (así declararon llamarse) aparecieron en "El Miosotis".

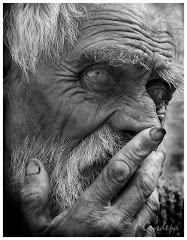

A todos nos desconcertó desde el primer momento –y lo comentamos con broma ociosa– su aspecto singular. Aquel matrimonio de rasgos porcinos, que supusimos cuarentón, acompañado por un hijo y una hija de aparentes diez o doce años, nos sorprendió por su obesidad excesiva, por su impasibilidad exagerada y por cierta torpeza de los movimientos, que atribuimos a su pesadez. También nos llamó la atención que vistieran ropas demasiado abrigadas, de corte antiguo, y (eso era lo más chocante, en un lugar donde la diversión máxima consistía en variar modestamente el atavío) que vistieran siempre las mismas. Pero los cuatro Kohn hicieron patente su propósito de no participar de nuestras intrigas y de consagrar la temporada que pasarían cerca de nosotros a su exclusiva intimidad. Respondían a nuestros saludos, inclinando las graves testas acartonadas; hablaban entre sí en voz inaudible y en un idioma que no llegamos a discernir, aunque parecía un dialecto alemán; y su actividad se reducía a los largos paseos que, después del desayuno, los eliminaban rumbo a las sierras. En varias ocasiones topé con ellos en algún recodo de la carretera que conduce al instituto que te mencioné, o al "castillo" de Nieva Funes, o a la Granja Suiza, y nos limitamos a reiterar los mudos cabezazos. Andaban lentamente, guiando sus corpachones como escafandras. No me inmutó su indiferencia, pues, como comprenderás, fuera de su traza absurda no había en ellos nada que me atrajese y, como el resto de los huéspedes, prescindí de los Kohn. Hubiera sido un error proponerles que interviniesen en nuestras canastas nocturnas a tan morosos compañeros. Por lo demás, los Gordos –así los designábamos, sin esforzar la imaginación– se esfumaban al tranco de paquidermos y se encerraban en sus dormitorios, en seguida después de comer.

–Esa gordura –dictaminó durante una sobremesa la señora de Morales Rivas– no es natural.

Y no lo era, ciertamente. Tampoco ese color marchito, que el sol de Córdoba no vencía, ni esa impavidez taciturna, especialmente rara en el caso de los niños, que parecían ignorar los juegos más simples y restringían su acción a acompañar a sus padres, en las largas andanzas cadenciosas, callados e indolentes, constantemente al lado de ellos, de modo que el grupo de los Gordos, cuando lo avistaba en el pueblo de San Antonio o en los senderos de las serranías, me daba la impresión de estar integrado por cuatro animales macizos, cuatro domesticados jabalíes blancos, que caminaban sobre las dos patas traseras y usaban unos trajes oscuros, merced a la infinita (e improbable) paciencia de un domador de circo. Acumulo ahora estos datos y observaciones por la importancia increíble que los Kohn cobraron para mí más tarde, pero porfío en que hasta el instante de la revelación los Gordos me interesaron tan poco como a los demás residentes de "El Miosotis". De no haberse producido esa revelación, hoy los hubiera olvidado, o tal vez los recordaría como a cuatro ejemplares de las groseras proporciones que puede alcanzar lo caricaturesco en el pobre ser humano.

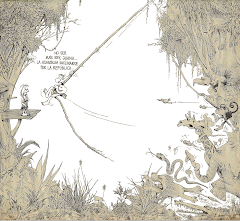

Una mañana en que el calor apretó sobremanera, me dispuse a reanudar la saludable diversión del chapaleo en el arroyo próximo. Sombríos árboles escoltan su delgado caudal, que el capricho de las piedras enriquece, y allá me dirigí más temprano que de costumbre. Con el pantalón de baño por toda ropa, remonté el curso de agua siguiendo sus variaciones, siempre bajo la bóveda de ramas que apenas dejaba filtrar una indecisa luz. Quizás anduve un par de horas de esa suerte, saltando de roca en roca, hundiendo los pies en la corriente, deteniéndome a observar un insecto o una planta, pensando en las cosas absurdas que me habían acaecido en Buenos Aires y tratando de descartarlas de mi memoria, para gozar felizmente de la frescura del lugar y de su fascinación. El arroyo se tornaba, a medida que nos alejábamos de "El Miosotis", más y más misterioso. Se estrechaba, se encajonaba y tenía yo la sensación de moverme en el interior de una gruta, dentro de la cual crecían árboles tupidos. Como no había llevado reloj me inquietó la idea de haber extendido desmedidamente la salida y opté por buscar el camino, del que me separaba una barrera de marañas y peñas, para regresar en menos tiempo a la pensión. Abandoné, pues, en un giro más del arroyo, el laberinto de agua, me calcé las zapatillas y me introduje en la trabazón frondosa. Hallé un sendero, probablemente obra de cabras, y por él me adentré, calculando que desembocaría en la ruta. Treinta metros más allá me percaté de que se ensanchaba un poco, en un paraje despejado que a través de la espesura alcancé a divisar. Me costó, sin embargo, franquearme paso en la maleza, y a duras penas lo conseguí, luego de enzarzarme en filosas espinas. Debí dar un brinco para atravesar el último cerco del ramaje, y al llegar por fin al breve espacio libre tropecé con un cuerpo, con tan mala suerte que junto a él caí.

Ese cuerpo era el de la señora de Kohn. Mi cara quedó a escasos centímetros de la suya; cuando la reconocí, latiéndome el corazón por lo inopinado del lance, me incorporé rápidamente y tartamudeé unas excusas imprecisas. De inmediato me asombró su expresión. Es cierto, como antes señalé, que los Gordos se destacaban por su apatía inalterable, pero aquello superaba lo previsible. Estaba la gruesa señora echada en el pasto, cara al cielo que se entreveía en la blanda oscilación de las copas.

Tenía los ojos y la boca abiertos, y sin embargo no se movió, ni parpadeó, ni respondió a mis disculpas. Retrocedí, entre atónito y agraviado –con ser yo el ofensor– por su despreciativa displicencia, y al hacerlo mis piernas rozaron un cuerpo más. Me volví y entonces se multiplicó mi turbación, porque detrás de mí, en posturas similares a la de la señora y con la misma repudiante insensibilidad fija en los rostros, se hallaban los demás miembros de la familia. Los cuatro yacían, abandonados, cara arriba, y los cuatro tenían abiertos los ojos y las bocas. Ninguno se levantó ni insinuó un ademán. Continuaron inmóviles, en la sofocación de sus ropas de invierno, como si yo no hubiera aparecido tan bruscamente por allí. No dormían, empero. Torné a hablar a borbotones, en parte para establecer el desagrado que me causaba mi aturdimiento inocente y en parte también para quebrar un silencio que resultaba anormal, pero nadie se inmutó y en ese momento tuve miedo por primera vez. Aquello no encajaba dentro de las leyes de la lógica, y por eso, por quebrar con su inercia el compromiso equilibrado que a todos nos une, me asustó mucho más que si los cuatro se hubieran puesto a gritar o se hubieran arrojado sobre mí, con el peso de sus corpulencias, golpeándome o mordiéndome. Fíjate bien en lo irreal de la escena: el calvero cordobés en el que las abejas zumbaban; yo, casi desnudo, goteante todavía, monologando sin sentido; y los cuatro voluminosos personajes tumbados, impávidos, con los quietos ojos que apuntaban a la altura, y que no me respondían.

Transcurrieron unos segundos antes de que reparase en que una abeja, dos abejas, tres abejas, se habían posado sobre las mejillas y los labios del señor Kohn, sin que eso inmutase al interesado en lo mínimo, pues ni siquiera tuvo la precaución elemental de cerrar los párpados. Las espanté y fueron a revolotear y a pararse encima de la frente de su hija. Las espanté de nuevo y se alejaron, coléricas. Mientras esto sucedía y yo manoteaba en torno de los horizontales, ninguno evidenciaba cuánto les concernía mi operación protectora. Como cuatro ridículas esculturas abatidas, olvidadas entre las plantas silvestres, se ofrecían incólumes a la arbitrariedad de la naturaleza. Todo ello, repito, tuvo lugar en un lapso mucho menor que el que se requiere para narrarlo. Sólo entonces, sólo cuando iba de acá para allá, saltando sobre los corpazos tendidos de espalda, se me ocurrió que los Kohn podían haber muerto. Mi terror había crecido, y lo zamarreé al jefe de la familia, cosa ardua dada la importancia de su fardo, para comprobar que mi sospecha no era descabellada. ¿Muertos? ¿Los cuatro muertos? Pero ¿cómo? Y, por imposición del raciocinio, supuse que los habían asesinado. Sin embargo, a simple vista, ninguno daba muestras de haber sido objeto de un ataque violento; antes bien, las expresiones de los cuatro proclamaban que hasta el instante postrero siguieron dueños de la densa inalterabilidad que los caracterizaba. Tal vez –me dije– les hayan suministrado un veneno; o tal vez me halle ante un caso de suicidio colectivo; aunque, vaya uno a saber por qué, mi desesperación determinó que la eliminación de los Gordos no era voluntaria, sino el fruto de una acción criminal externa.

La certidumbre del cuádruple homicidio, escasamente podía contribuir a serenarme. Al contrario; acto continuo imaginé la eventualidad de que me acusasen de haber muerto a los Kohn. También me sobresaltó la perspectiva de que el asesino o los asesinos que habían suprimido a los Gordos, quizá con el propósito de robarles –aunque es obvio calcular que lo robable a cuatro turistas de la vecina pensión, dos de ellos niños, sería una insignificancia– anduvieran aún por los alrededores. Y si en el reflexivo relámpago barrunté que lograría demostrar mi falta de culpa, ya que mis antecedentes hasta ahora no me sindican como un espontáneo ultimador de gordos o de flacos, y la antipatía que en mí provocaban los Kohn no bastaba para arrojar sobre mí la sospecha de haber originado su tránsito al otro mundo, en cambio la vislumbré de que el o los criminales fuesen muy capaces de seguir merodeando por el contorno, y de que a lo peor yo sería su víctima inmediata, me angustió intensamente porque es indiscutible que, al enfrentarme con quienes habían despachado con tanta limpieza a un cuarteto robusto, mis perspectivas de salvación serían nulas.

Aquel planteo me aguzó los sentidos y me dio la medida plena de mi situación peligrosa. Estaba solo, en un lugar aislado, entre cuatro cadáveres inmensos, y cualquier acontecimiento desagradable encuadraría a la perfección en esta escena, que contrastaba con la calma pura del cielo cordobés y con el trajín rezongante de las abejas, las cuales –ahora sin que yo importunase sus paseos– habían vuelto a establecer su dominio sobre los rostros de los Kohn. Un rumor, que oí a la derecha, como de alguien que se acercase a pasos furtivos, confirmó mis prevenciones. Temblando, me refugié en las breñas rasguñadoras, y aguardé. Era un rumor sutil, más que de pasos como de algo que se desliza o que repta sobre las hojas. Progresaba, quedamente, hacia los petrificados Gordos, y la popular noción acerca del criminal que regresa al paraje de su crimen acentuó mi espanto. Se adelantaba, pero tardaba en llegar, como si no se resolviera. Por fin, cuando esperaba ya que se entreabriesen las ramas y que en el hueco surgiera el intruso, advertí, estupefacto, la invisible causa de aquellos crujidos.

Esto, Billy, es lo más embarazoso de referir, si se aspira a transmitir la verdad exacta, porque aquí lo increíble, acaso lo diabólico, comienza a afirmar su imperio, destructor del orden convencional. Y es casi imposible componer la narración justa, pues a lo largo de ella lo absurdo y lo repugnante, con un toque de adefesio, de esperpento atroz, se entrelazan tan apretadamente que el relator debería poseer mañas de equilibrista para soslayar los riesgos que proceden de esas percepciones contradictorias y dar la impresión cabal de lo que presenció sin caer en la trampa de lo grotesco.

Mis ojos, que se negaban a testimoniarlo, no vieron entonces a un hombre o varios hombres cautelosos, como presentí moderadamente. Vieron que quien aparecía en el despejado lugar era una especie de gusano gris, peludo, de unos setenta centímetros de largo, y detrás otro y otro y otro. Se arrastraban sobre los vientres inmundos y de vez en vez alzaban las cabezas y las giraban, haciendo relampaguear los ojos redondos, negros, que invadían esas cabezas anilladas. Creo que uno de ellos me descubrió, pese a que me ocultaba la fronda. No estoy seguro, pero lo confirma el hecho de que emitiese un breve silbido y de que los restantes mirasen también en mi dirección. ¿Aprecias en su totalidad mi pánico? Las ramas me trababan con sus garfios, impidiéndome retroceder; para librarme de ellas y de la pesadilla, no me quedaba más escapatoria que el claro donde yacían los Kohn y que obstruían las larvas de los ojos malignos; porque eran malignos, eran indiscutiblemente lúcidos. Así que opté por permanecer tieso y acechando; en el momento oportuno, si me atacaban, trataría de defenderme, de escabullirme. Quizá no me hubieran visto; quizá mi imaginación añadiera pavor al que la realidad me ofrecía; quizá los engendros continuaran, sin molestarme, su camino rumbo al arroyo.

Entretanto los vermes aquellos, o lo que fuesen, habían reanudado sus pegajosas ondulaciones y fue patente que avanzaban hacia los Kohn. Mi alarma se intensificó ante la perspectiva de que me tocase asistir a un festín horrible, que probablemente no podría soportar y que desencadenaría con mi reacción mi propio final, pero lo que tuve que atestiguar fue, por extraño y repulsivo, más tremendo aún.

Cada uno de los monstruos se apoderó de uno de los cuerpos. Pausadamente treparon a las moles abandonadas y sobre ellas se estiraron, como otros tantos amantes inverosímiles que buscaban las abiertas bocas. En esas bocas de peces muertos introdujeron sus cabezas y poco a poco –¿me entenderás bien?–, poco a poco se fueron metiendo en su interior, impulsándose con los infinitos tentáculos velludos, hasta que uno a uno desaparecieron dentro de los grandes organismos inanimados. Y de súbito, pero también muy despacio, los Kohn empezaron a esbozar muestras vacilantes de vida. Respiraron, pestañearon, contrajeron las manos, se estremecieron apenas. No resistí más y aproveché el lapso corto que los devolvería a su presunta normalidad para salir de mi madriguera, sin ocuparme ya de que me oyesen, y a la carrera crucé el espacio que todavía interceptaban los cuatro seres, las cuatro boas engullidoras de gusanos o, más apropiadamente, que a los gusanos amparaban en su envoltura, para zambullirme una vez más en la maraña que me separaba de la ruta principal.

Desemboqué en un parque descuidado, que luego reconocí como el del instituto de estudios aeroespaciales que arriba mencioné, ya que a la sazón mi mente no estaba en condiciones de funcionar como de costumbre. Salí a la carretera y por ella me volví, lo más velozmente que consintieron mis piernas, a "El Miosotis". La tranquilidad de los Bridge, de la señora de Morales Rivas y de los matrimonios, que se aprestaban a almorzar, no logró por cierto serenarme. Hubiera sido peliagudo comer, y peor digerir, los macarrones que me ofrecían, tras lo que había contemplado, ni menos sostener una conversación lógica con los huéspedes, pues toda mi atención se centraba en la inminencia de la entrada de los Gordos en "El Miosotis".

¿Qué secreto abominable había penetrado yo casualmente? ¿Quiénes eran, qué eran los Kohn? ¿En qué consistían? ¿De dónde procedían? ¿Qué se proponían?

¿Rondaban el instituto con algún objeto preciso? ¿Habría en el mundo otros Kohn semejantes, mitad cajas de hechura humana y mitad gigantescas lombrices, desconocidas en la Tierra? ¿Debía yo comunicar lo que había observado contra mi voluntad, para que los huéspedes pacíficos me tildaran de loco, de visionario de quimeras nauseabundas, o para sembrar entre ellos una confusión y una zozobra más que disculpables? Éstas y otras preguntas se agolpaban en mi cerebro, mientras aguardaba la vuelta de las cuatro siniestras armazones. Y sobre todas, una interrogación: ¿cuál sería mi actitud frente a los Kohn apócrifos?

Pero no regresaron a "El Miosotis". Llegó en su lugar, traída por un muchacho mensajero, una carta garabateada que anunciaba su retorno urgente a Buenos Aires; incluía el dinero de la pensión (los imagino contándolo y los pelos se me ponen de punta); e indicaba el sitio al que Mr. Bridge remitiría las maletas. Era, según anoté, el depósito de equipajes de la Estación Retiro, pero presumo que nadie las habrá reclamado y que no contendrían nada concreto. Esa misma noche me vine a la capital. La señora de Morales Rivas usó en vano su encanto antiguo, en su afán de retenerme.

Voilà mon histoire. Ahora estás tan enterado del asunto como yo y puedes sacar tus deducciones propias. La diferencia entre nosotros finca en que actuarás en tu pleno derecho al no creerme, pero ¿con qué motivo iba yo a inventar un cuento tan insufriblemente fantástico? Y hay una diferencia más: a ti no te vieron; en ti no se fijaron los ojos redondos, negros, feroces, de los cuatro gusanos Kohn, segundos antes de recuperar sus carnales envolturas demasiado abrigadas; los cuatro gusanos que yo vi cerca del arroyo, que saben que los vi, que sin duda andarán buscándome, vaya uno a adivinar bajo qué nueva traza, y que de repente me encontrarán.

Te abrazo

Manucho

1968