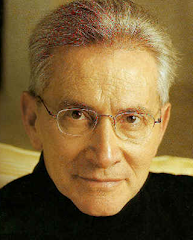

Entrevista a Julio Cortázar por José Julio Perlado

José Julio Perlado: Deshoras, ¿con qué libro suyo anterior puede emparentarse más?

Julio Cortázar: Me resulta difícil establecer o hacer así rápidamente un análisis mental de todos mis libros de cuentos anteriores. Yo tengo la impresión de que este libro simplemente agrega una serie de cuentos a una cantidad ya bastante crecida y que abarca más de treinta años de trabajo, es decir, ese tipo de cuentos que me son naturales, por así decirlo, o sea cuentos donde el elemento fantástico se hace casi siempre presente, no siempre, pero casi siempre son cuentos donde todo lo latinoamericano está también muy presente no sólo en el lenguaje sino en la temática, y concretamente hay dos cuentos que se desarrollan en la Argentina. O sea que en realidad yo no diría que hay la menor ruptura en la serie.

José Julio Perlado: Si no hay ruptura, ¿hay en estos cuentos alguna nueva aportación en el plano técnico o en el temático?

Julio Cortázar: Parecería un poco inmodesto contestar afirmativamente, pero yo no tengo, en todo caso, ninguna falsa modestia. O sea, tengo la impresión de que si continúo escribiendo cuentos, esos cuentos no son repetitivos, o sea, que es un nuevo paso en algún sentido, a veces tal vez sea un paso hacia adelante, a veces puede ser una bifurcación hacia algún lado donde me parece que hay todavía posibilidades que yo mismo no he indagado, que no he explorado.. Si no fuese así no tendría ningún interés, ninguna curiosidad por escribir cuentos. De modo que digamos que sí, que pienso que ahí debe haber alguna aportación, pero es a los críticos y a los lectores a quienes les toca decirlo.

José Julio Perlado: De estos ocho cuentos de su libro Deshoras, ¿qué cuento es más de su preferencia? ¿A qué cuento le tiene usted más apego, más cariño?

Julio Cortázar: Es difícil elegir un cuento. Puede haber un cuento que me interesa por la forma en que lo he escrito, es decir, ese combate que el escritor lucha consigo mismo para finalmente obtener algún resultado literario, pero también podría citar algún cuento en donde lo que me interesa es sobre todo la temática. Entonces, empezando por la temática, un cuento como Pesadillas, para mí cuenta mucho porque significa mucho, porque me parece una especie de resumen alegórico, si usted quiere, de la situación que se ha vivido en la Argentina en los últimos años. Ahora, si se trata ya del lado exclusivamente literario, a mí me interesa personalmente el último cuento, ese que se llama Diario para un cuento, porque es una especie de combate conmigo mismo para tratar de llegar a un resultado, no sé si lo comprende o no.

José Julio Perlado: ¿Por qué ha escogido el título de Deshoras para este libro?

Julio Cortázar: Una buena pregunta, sólo que hago la observación al paso de que el primer cuento no es un cuento, se llama epílogo de cuento. Es lo que me sucedió exactamente tal cual, y no está contado como un cuento sino como un documento privado.

Yendo al título de Deshoras, siempre que reúno siete, ocho o nueve cuentos para un volumen se me plantea el problema del título; me gusta, siempre que puedo, que el título de alguno de los cuentos que están en el libro sirva para la totalidad. A veces se puede y a veces no. Porque ese título tiene que resumir la atmósfera general del libro, y en este caso creo que Deshoras es con esa noción que tiene la palabra, que yo la uso un poco insólitamente en plural, porque en general se dice "llegar a deshora", por ejemplo. Y yo la separo de la frase hecha, y la pongo en plural porque me parece que los ocho cuentos del libro, de alguna manera, todos son "encuentros a deshora", hay pasos así, en que el destino se juega un poco, porque hay un desajuste entre la realidad y los personajes.

José Julio Perlado: ¿Interviene en este libro el tema del juego?, ¿el "juego" del escritor con lo que escribe, y el juego con el lector?

Julio Cortázar: Bueno, sí, desde luego que interviene, porque todos los elementos de juego, pero entendido seriamente, son una constante en la mayoría de las cosas que llevo hechas, y aquí el juego es bastante explícito. Por ejemplo, en ese cuento que se llama Satarsa, el personaje trata de ver lo que está sucediendo y lo que le puede suceder a través de juegos de palabras, eso no parece muy serio, pero usted sabe que la magia de las palabras es una de las formas que se cultivan desde la más alta antigüedad, y entonces ahí hay una referencia muy directa a uno de los grandes juegos que ha jugado siempre el hombre, a través de la Kábala por ejemplo, y a través de todas las posibilidades de adivinación, a través del idioma y por medio del idioma. Hay un viejo juego, que yo sigo practicando con resultados que me asombran, que es lo que alguien llamó la "poetomancia". O sea, tomar un libro de poemas, cualquier libro de poemas, cerrar los ojos, abrirlos y poner el dedo en un verso y leer ese verso; es impresionante la cantidad de veces que en mi caso, el verso en el que caigo me ilumina un futuro inmediato o me aclara un pasado o me muestra cuál es mi presente, entonces ¡cómo no creer en el poder del lenguaje! cuando ese simple juego se vuelve una cosa seria.

José Julio Perlado: Usted habla en su último relato de la "cosquilla del cuento". ¿Suele traerle ya esa "cosquilla", la manera de hacer cuentos?

Julio Cortázar: Puedo contestar afirmativamente a eso, sí, porque, claro, es más que una "cosquilla", es...

José Julio Perlado: ¿La "manera" o la "estructura"?

Julio Cortázar: Bueno, tal vez estamos hablando de la misma cosa, porque la estructura no puede ser una estructura si no contiene una opción previa sobre la forma en que se va a construir el cuento; y en general, la noción general del cuento, el tema en "grosso modo", en mí viene acompañado ya de la forma en que tengo que hacerlo. Es decir, yo sé automáticamente cuando me pongo a la máquina que tengo una idea general de un cuento que me obsesiona, esa es la "cosquilla", que me obliga a escribirlo; pero también sé, sin poder dar ninguna explicación racional, si ese cuento lo voy a escribir en primera persona o en tercera. Eso lo sé, lo sé sin razones, sé perfectamente que voy a empezar a hablar de mi "yo", o bien voy a empezar a hablar de algún punto o algún tema. Y eso no tiene explicación, eso se da así.

José Julio Perlado: ¿Le plantean muchos problemas los llamados "finales perfectamente cerrados" en los relatos breves? Y, ¿cuándo rompe la norma?

Julio Cortázar: Por lo que a mí se refiere, la idea que yo me hago del cuento y la forma en que lo realizo es siempre un orden muy cerrado. Por ahí he escrito que para mí un cuento evoca la idea de la esfera, es decir, la esfera, esa forma geometría perfecta en la que un punto puede separarse de la superficie total, de la misma manera que una novela la veo con un orden muy abierto, donde las posibilidades de bifurcar y entrar en nuevos campos son ilimitadas. La novela es un campo abierto verdaderamente; para mí, un cuento, tal como yo lo concibo y tal como a mí me gusta, tiene límites y, claro, son límites muy exigentes, porque son implacables; bastaría que una frase o una palabra se saliera de ese límite, para que en mi opinión el cuento se viniera abajo. Y he visto muchos cuentos venirse abajo por eso, por destruirlo todo en el último momento, por ejemplo, con una tentativa de explicación de un misterio, cuando el misterio era más que suficiente en el cuento, cada uno podría encontrar allí su propia lectura, su propia interpretación. Hay gente que malogra cuentos, poniéndolos excesivamente explícitos, entonces la esfera se rompe, deja de ser el orden cerrado.

José Julio Perlado: ¿Qué es un cuento para usted?

Julio Cortázar: Yo creo que nadie ha definido hasta hoy un cuento de manera satisfactoria, cada escritor tiene su propia idea del cuento. En mi caso, el cuento es un relato en en el que lo que interesa es una cierta tensión, una cierta capacidad de atrapar al lector y llevarlo de una manera que podemos calificar casi de fatal hacia una desembocadura, hacia un final. Aunque parezca broma, un cuento es como andar en bicicleta, mientras se mantiene la velocidad el equilibrio es muy fácil, pero si se empieza a perder velocidad ahí te caes y un cuento que pierde velocidad al final, pues es un golpe para el autor y para el lector.

José Julio Perlado: Estos ocho cuentos, ¿cómo podrían clasificarse de alguna manera?

Julio Cortázar: Me parece a mí que hay dos tipos de cuentos bastante diferenciados. Algunos en donde predomina el elemento fantástico, que usted debe bien que es una constante en casi todos los cuentos que he escrito. En otros cuentos, aunque también esté presente un factor fantástico, lo que me ha interesado a mí directamente ha sido una referencia directa a problemas que me angustian personalmente, a mí y a tantos más, concretamente a conflictos que afectan al tema de América Latina en general.

José Julio Perlado: En este libro aparecen cuentos llenos de nostalgia.

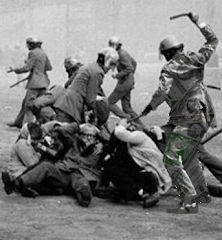

Julio Cortázar: Tal vez para un escritor la única manera de combatir ciertas nostalgias es escribiendo y, naturalmente, la nostalgia se abre paso en el tema del cuento y en todo el cuento, pero en estos de Deshoras yo creo que hay algo más que nostalgias. Hay denuncia, hay protesta y hay combate por lo que sucede en la Argentina, es decir, un clima de opresión, un clima de miedo, de desapariciones y de asesinatos, todo eso se refleja con bastante claridad, por lo menos, en uno de los cuentos.

José Julio Perlado: ¿Prima más la preocupación por temas políticos que por los literarios?

Julio Cortázar: No. Depende de los momentos. La literatura es mi vocación, y lo que usted califica de política es una labor de interés militante. Mi vocación profunda es la literatura, pero yo no quisiera alejarme del todo del tema de Nicaragua sin decir que me parece que este es el momento que más que nunca Nicaragua necesita de la solidaridad de todos los pueblos que a su vez están luchando por una base social, como es concretamente el caso de este país. Tengo la impresión de que los intelectuales españoles y que todo el mundo en España puede hacer mucho más en el plano de la solidaridad con un país como Nicaragua. Estoy seguro de que lo van a hacer.

José Julio Perlado: Hay un cuento suyo en su libro Deshoras que da la impresión de acercarse más a un ejercicio de experimentación. ¿Cómo clasificaría usted este relato?

Julio Cortázar: Bueno, es un experimento para ver si frente al problema de no encontrar un camino para escribir un cuento -al describir esas dificultades en forma de Diario (es decir, todos los problemas del escritor que no encuentra el camino)-, el cuento queda atrapado dentro del Diario. Digamos que puede haber un cierto elemento de trampa en eso, puesto que yo tenía conciencia de lo que estaba haciendo, pero soy muy sincero cuando digo que nunca hubiera podido escribir ese cuento directamente como un cuento, tuve que dar vueltas en torno a él, mirándolo por todos lados y hablando continuamente de los problemas que me impedían escribirlo, y sucedió que al ir haciendo eso, el cuento se fue armando por dentro, bueno, eso es si usted quiere, la experiencia. Espero que el lector la sienta como tal y le agrade.

José Julio Perlado: En este momento, en 1983, tras haber escrito numerosos libros de cuentos, ¿cree usted que existe actualmente una evolución en la forma de contar o bien prosigue con los caminos ya iniciados anteriormente?

Julio Cortázar: No lo sé a ciencia cierta. Por un lado me doy cuenta de que con los años y por el hecho, quizás, de haber escrito ya tantos cuentos, estoy trabajando de una manera más seca, más sintética. Me doy cuenta al escribir que cada vez elimino más elementos, no diré de adorno, pero sí elementos de estilo que al comienzo de mi trabajo se hacían ver, se hacían sentir, y que tal vez le daban más follaje, más savia a los cuentos; algún crítico me ha señalado que estoy escribiendo de una manera muy seca, con lo que quiere decir, demasiado seca; no creo que sea demasiado. Tengo la impresión de que he llegado a un momento en que digo lo que quiero decir y no necesito agregar una sola palabra más. Tengo la impresión también de que los lectores actuales, los lectores que ahora se interesan por la literatura, sobre todo por la latinoamericana, están altamente capacitados para seguir ese estilo, ya no necesitan el floripondio romántico ni el desborde de tipo barroco. Yo creo que el mensaje puede llegar directamente y con toda intensidad, con lo cual no quiero decir que mi manera de escribir sea la única que me parece válida, muy al contrario. Pero desde luego hay una evolución, espero que los críticos no digan que es una involución, pero no me toca a mí saberlo.

José Julio Perlado: ¿El título de Deshoras lo ha escogido usted por algún motivo peculiar?

Julio Cortázar: Es el problema de encontrarle un título coherente a un volumen de cuentos, puesto que los cuentos son siempre tan diferentes entre sí; en este caso el cuento que se llama Deshoras hace una referencia, la palabra lo está indicando, al hecho de una no coincidencia en el tiempo, destinos que pasan uno al lado del otro sin encontrarse, sin juntarse, y los ocho cuentos de este libro, cada uno a su manera, están mostrando ese tipo de desajuste, de falta de armonía en una determinada situación; entonces me pareció que el título Deshoras se aplicaba bien al libro.

Madrid, 24 de mayo de 1983